Это истории абсолютно реальных людей, с которыми мы знакомы.

Мы хотим, чтобы ни с кем больше этого не происходило.

«Это прекратилось. Возможно, я переросла его «любимый» возраст. В 16 лет я набралась смелости и рассказала его жене. Она пообещала поговорить с ним. Но ничего не поменялось»

Было несколько случаев с моим близким родственником. Меня часто водили в гости к К. (она моя родственница в большей степени) и ее мужу Д. Поначалу он развращал меня издалека..

«Дети не могут себя защитить. Они даже не могут никому об этом рассказать. Все душевные раны проносят в сердце через всю свою жизнь»

Меня зовут Жанна. Я сама себя так назвала. И неважно, как называла меня мама. Мне не нравилось. То имя причиняло мне боль, как и вся жизнь ДО. Это теперь я могу превращаться в кого угодно.

«Можно быть счастливой, несмотря на все тягости, которые могут в жизни случиться»

Летом 2016 года ко мне обратилась журналистка. Она просила меня как психолога прокомментировать флешмоб #небоюсьсказать. Конечно, журналистка не знала про то, что так совпало, что я могла высказаться по этой теме не только как специалист.

«На вопрос, как дела у ребенка, отчим в сердцах сказал ей: «Это я, я страдаю! Вам не понять, как тяжело так долго без женщины!»

Я была дошкольницей. В сибирской глубинке умерла мамина бабушка. Мама собиралась быстро съездить похоронить бабушку, но что-то там случилось… Было непросто добраться туда, непросто выбраться.

«Помню, как я, 10-летняя девочка, пошла за детским молочком для младшей сестренки и так устала нести 8 бутылок, что вопреки наказам родителей решила, что один раз можно проехать на лифте»

Каждая вещь, каждое существо должны иметь свое имя. Только так человек может познакомиться с ними. Эта мысль очевидна.

«… И его рука, закрывающая мне рот, чтобы я не кричала, в процессе… Эта рука лишила меня голоса на долгие-долгие годы вперёд»

Не могу промолчать насчёт идеи «неблагополучной семьи». Иногда кричать хочется: нет такого понятия! Моя семья была запредельно благополучной. По крайней мере, фасад…Очень религиозная семья.

«Есть такая поговорка: «молчание — знак согласия». Чем больше мы молчим, тем больше мы покрываем насилие»

Я счастлива и теперь уже бесповоротно! В это сложно поверить, ведь меня насиловали столько раз, сколько я не могу сосчитать. А это значит — я обречена на страдания (так даже плакаты, направленные против насилия гласят: «Это всегда будет жить в ней/нём»).

«Подруга, рыдая и крича, отбивалась от него, я тоже отбивалась, но больше играя, потому что не понимала тогда, где заканчивается игра и начинается настоящий абьюз»

Кто-то может сказать, что «это всего лишь игры детей». Но когда шестилетнюю девочку силой затаскивают в тёмный подвал, запугивают, раздевают догола…

«Что им сейчас делать? И они РЕШИЛИ, что я всё придумываю. Хотя ЗНАЛИ, что говорю правду»

О том, что произошло со мной в 5 лет, не знает ни любимый муж, ни мой психиатр. А родители знают. МАМА МНЕ ПОВЕРИЛА. И… решила ничего не делать. Пальцы с запахом Беломора, губы с запахом коньяка того шестидесятилетнего мужика у меня во всех местах.

«После того, как я стала мамой, я хорошо поняла, что значит любить своего ребенка. И поняла, что моя мама меня не любила. Вот и все. Это причина череды всех моих несчастий»

Моя юность – алкоголь, наркотики, мужчины, суицидальное поведение, несколько попыток изнасилований (не помню сколько – да кто их считает), одно из них закончилось успешно, в других была просто избита.

«То, что произошло тогда, осталось наедине со мной. Низкая самооценка, боязнь сверстников, растерянность стали следствиями»

Мне было 5 лет мы бегали со сверстниками по двору и забежали на веранду детского сада, где сидела группа старших подростков. Все разбежались, я остался один среди «старшаков».

«Я смотрела в него и себя видела уродливой, ненужной, использованной, разобранной на кусочки. Долго смотрелась я в него, лет 20»

Для маленьких детей весь мир с одной стороны огромный и удивительный. С другой стороны ‑сужается до родных и близких. И их предательство или неадекватное отношение искажает всю картинку, будто разбитое зеркало.

«Мы хотим дать возможность родителям быть внимательнее и ответственнее. А детям — дать шанс быть услышанными и защищёнными, не стать жертвами сексуальных домогательств»

Автор и продюсер Надежда Шахова с единомышленниками сняла

и смонтировала выпуск о Еве в рамках независимого просветительского документального проекта #запретнаятема.

Мы знаем Вику лично. Вчера эта смелая женщина выпустила текст о том, к каким последствиям привело то, что её отец подвергал ее сексуальному абьюзу.

«Мне важно быть услышанной, потому что я молчала о произошедшем почти 30 лет. И мне хотелось бы стать “видимой” для других вместе с тем опытом, с которым мне пришлось столкнуться»

Что будет, если не обратить внимания на состояние и рассказ ребёнка? Вдруг это неправда или кажется? А так, может быть, и «острота спадёт», и «всё забудется»?

«Не знаю, как рассказывать о том, что съедает и уничтожает меня годами. Кажется, прошло столько времени (20+ лет), но этот ад для меня свеж, будто происходит сейчас, в моменте. Я долго не находила в себе внутренних сил рассказать об этом»

Ольга Ильиных рассказала о цепочке эпизодов сексуального насилия, которые пережила маленькой девочкой в маленьком городке. Очень больно, что как и Оля, дети часто остаются с этими ситуациями один на один. Trigger warning…

Было несколько случаев с моим близким родственником. Меня часто водили в гости к К. (она моя родственница в большей степени) и её мужу Д. Поначалу он развращал меня издалека: у них есть дача, там Д. показывал мне в тайне от К. и бабушки журналы «с голыми тётями». У нас было «тайное место», где он их оставлял. Показывал мне «взрослые фильмы» по телевизору, лежал со мной в обнимку пока не было К. Я не помню сколько мне было лет, но очень яркое воспоминание — как я просила К. не оставлять меня ночью наедине с пьяным Д., но она ушла.

Я пыталась заснуть, а он включил пoрно и трогал меня там, где я не хотела, но не понимала, что я могу сделать в 5–6 лет, оставаясь в одной квартире с пьяным Д. Прошло какое-то время, и вот снова воспоминание. Мне лет 10, я в квартире у своей бабушки, пока её нет дома. Там находится Д. Он показывает мне, как может засунуть в свой анyс крем для рук. Позже он сажает меня к себе на колени и мастурбирует мной. Потом я оказалась в бабушкиной спальне, где взрослый мужчина сделал десятилетней девочке кyннилингус. Я до сих пор не могу это забыть. Д. фотографировал меня голой, пока я спала у них в гостях, эти фотографии я удаляла с его телефона. Надеюсь, их там больше нет.

Однажды, когда меня оставили ночевать у Д. и К., он думал, что я сплю, потому что я не откликалась на его оклики. Тогда он попытался разработать мой анус пальцем, чтобы, как я понимаю сейчас, войти туда не пальцем. Но я «проснулась», и сказала, что мне больно. Он прекратил. Впоследствии он показывал мне презервативы и предлагал ими воспользоваться. В мои 12 лет. Я отшутилась. Это прекратилось. Возможно, я переросла его «любимый» возраст.

В 16 лет я набралась смелости и рассказала его жене К. Она пообещала поговорить с ним. Но ничего не поменялось. Мне очень страшно за свою сестру, которой 16, и страшно за ту сестру, которой 8. Теперь мне 21, и я прекратила общение с этими родственниками. Иногда возникают воспоминания, как вспышки. Эти события повлияли на мою жизнь. Мне до сих пор больно и нужен психотерапевт, чтобы проработать это.

Летом 2016 года ко мне обратилась журналистка. Она просила меня, как психолога, прокомментировать флешмоб #небоюсьсказать. Конечно, журналистка не знала про то, что так совпало, что я не могла высказаться по этой теме не только, как специалист (работаю с этой темой как психолог). У меня есть и своя история, о которой я молчала более 20 лет.

Именно этот флешмоб #небоюсьсказать придал мне смелости открыто начать рассказывать свою историю, и 03.10.2016 я написала свой пост в рамках флешмоба. Именно в тот день была моя персональная годовщина, 3 октября в 1995 году история моего насилия закончилась, она перетекла в историю многолетнего молчания. Ещё тогда я поняла, что установка от родителей «сиди и не высовывайся» больше не для меня. Моя история нужна многим женщинам, которые оказались в схожей ситуации и хотят найти выход. 20.03. 2018, в день счастья, я поделилась с миром своей жизненной историей о том, что можно быть счастливой, несмотря на все тягости, которые могут в жизни случиться. Свою историю я рассказала в ходе интервью с Ольгой Чебыкиной в проекте «Не принято обсуждать».

Хочется каждому пожелать счастья! Надеюсь моя история, поможет тем, кто отчаялся обрести надежду построить счастливую жизнь!

Что самое важное для ребёнка? Любовь и забота, принятие и поддержка. А ещё — безопасность и доверие. Кто может дать ему это? Конечно, самые близкие люди — мама и папа, а также бабушки и дедушки. Но во многих семьях происходят ужасные вещи. За закрытыми дверями внешне благополучных семей совершается насилие. Над детьми издеваются, их унижают, бьют, обесценивают. Происходит сексуализированное насилие.

Дети не могут себя защитить. Они даже не могут никому об этом рассказать. Все душевные раны проносят в сердце через всю свою жизнь. Лишь немногие начинают осознавать, что произошло, и немногие идут к психологу. Об этом ещё пока мало говорят.

В моей книге «Абьюз» я пытаюсь поведать людям о том, насколько раним и чувствителен ребенок. О его восприятии жизни в мире родителей-абьюзеров. Пусть моя книжечка — это крошечная капля правды в океане боли. Но если таких капелек будет много, они сольются затем в мощный ручей исцеления. И я очень надеюсь, что начнут происходить чудеса в сердцах тех, кто привёл в этот мир своих детей.…

Меня зовут Жанна. Я сама себя так назвала. И неважно, как называла меня мама. Мне не нравилось. То имя причиняло мне боль, как и вся жизнь ДО. Это теперь я могу превращаться в кого угодно. Просто идя по улице. Я вижу, как голубь взлетает ввысь, и тут же чувствую легкую, но сильную волну воздуха, поддерживающую мои крылья, и воспринимаю мир боковым зрением, в совершенно иных цветах, которые сложно описать человеку. Мир становится объёмным, искрящимся и стремительно вращающимся, словно гигантский волчок. И я ощущаю странный голод в желудке. Есть, нужно что-то есть. И мой глаз зорко всматривается в карусель веток, листьев, дорог, чтобы выхватить то мельчайшее, что можно клевать и глотать…

А потом я возвращаюсь в себя, чтобы вновь скользнуть в иное тело, в иное сознание. Иногда мне нравится быть собой и смотреть на мир своими глазами. До тех пор, пока я не проваливаюсь в детство, и меня не пронзает боль. Тогда я снова становлюсь пятилетним беспомощным ребёнком, плетясь за вечно спешащей мамой, держась мизинчиком за ее мизинец, в вечном страхе, что пальцы расцепятся, и она умчится, исчезнет, растает среди шумной полноводной реки людей. Такая редкость и такое счастье — быть этим неуклюжим слонёнком, что хоботом ухватился за мамин хвостик. Но вот на пути — детский сад или больница, что-то из этих вечных перемен. И отцепиться приходится. И агрессивный мир обрушивается на меня. А мама уходит, убегает, всегда второпях, и радуясь, что исчезла помеха в её бурной головокружительной жизни. Иду по улице. В ярком плаще. Под светлым весенним дождем. И прикасаюсь взглядом к старой водосточной трубе, из которой ливневыми струями течёт, а точнее — извергается струя воды, словно из пасти чудовища.

И я становлюсь водой, мягкой, сияющей, в мелких солнечных брызгах. Я подставляю руки под жёлоб водосточной трубы, и вода обрушивается в мои ладони леденящим потоком. И вдруг я падаю в собственное тело, и водоворотом меня уносит в ту крошечную комнату, где я нахожусь вдвоём с высоким человеком, который держит в руках карандаш и блокнот и что-то рисует в нём. Не что-то, кого-то. Меня. То и дело он взглядывает на меня. А я сижу, съёживаясь от холода, ведь он снял с меня всю одежду. Так всегда бывает, когда мамы нет дома. Он раздевает меня, как куклу, и усаживает на диван. И я должна сидеть смирно. А потом, отложив свой рисунок, он садится рядом со мной. И его длинные пальцы начинают щекотать меня, и я невольно смеюсь. А он начинает хихикать и прижимается ко мне красными мокрыми губами. А затем расстегивает штаны… И тут — я отделяюсь от собственного тела. Мне шесть лет. Мой взгляд скользит за окно, там растёт единственное дерево в нашем дворе. И я становлюсь деревом, и ощущаю толстую морщинистую кору на своем маленьком теле. Я больше не чувствую отвратительных поцелуев, от которых меня тошнит. Я больше ничего не чувствую. Только холодный чистый воздух. Только покой и тишину. Это был мой отец. Мой отец. Когда я уже выросла и смогла рассказать обо всем маме, она усмехнулась: «Ничего удивительного. Ты была красивой девочкой. Он был в тебя влюблен. И к тому же, он художник. Они все такие». И я перестала хотеть быть красивой. Я перестала хотеть быть собой. И моя душа продолжила свои странствия, в которые она отправилась уже в детстве.

Я иду по улице. Красные и желтые вывески мечутся от бешеных порывов ветра. Мир полон оглушительных звуков — гудки машин, голоса людей, крики птиц. А я хочу тишины. Тишины и покоя. Ноги ведут меня сами. Они идут по знакомой дороге и приводят меня в маленький двор, где растёт единственное дерево. Сильное, с могучими ветвями, устремлёнными в бездонное небо. Я подхожу к нему и прижимаюсь к мокрой морщинистой коре, сливаясь с ним всем своим существом. И моя душа вдруг принимает странное решение — стать деревом насовсем, навсегда. И больше не возвращаться. Я погружаюсь в безмолвие. Все стихло. Я чувствую толстую кору на своем беспомощном теле. Я начинаю изо всех сил тянуться к свету, солнцу, счастью. Но я вдруг слышу далёкий и приближающийся звон топора.

Я была дошкольницей. В сибирской глубинке умерла мамина бабушка. Мама собиралась быстро съездить похоронить бабушку, но что-то там случилось… Было непросто добраться туда, непросто выбраться — самое начало 90‑х. В общем, она исчезла на целый месяц.

Никогда раньше мама не уезжала так далеко и надолго. Было неясно, когда она вернётся, приходили лишь редкие телеграммы «Приеду позже». Когда?! Всё это время я была с отчимом. Все мои бантики в детском саду теперь были кривые, платья — с пятнами, и колготки вечно сползали.

Однажды меня зашла навестить любимая бабушка, мама родного отца. На вопрос, как дела у ребёнка, отчим в сердцах сказал ей: «Это я, я страдаю! Вам не понять, как тяжело так долго без женщины!» Интеллигентная бабушка незаметно поджала губы и лучезарно улыбнулась. От этих слов я почувствовала неясный стыд. В одну из ночей в тот месяц он раздел меня, притащил в свою постель

и заставлял трогать член.

«Ты не сопротивлялась?» — можете спросить вы. Но как? Взрослый, имеющий надо мной абсолютную власть, говорит что-то делать, и я, как обычно, это делаю. Я чувствовала, что происходит ужасное и стыдное. Он сказал, что я должна молчать, иначе мама убьёт меня за то, какая я мерзкая и плохая. И точно выгонит из дома, и они прекрасно будут жить вдвоём. Конечно, я поверила. С тех пор вечерами он сажал меня на колени, показывал порнофильмы, солидно обсуждая происходящее, размер членов и силиконовых грудей. А ночью снова приходил, трогал меня везде, засовывал в меня пальцы, целовал тело. Мы жили в одной комнате в коммуналке. За стеной была безразличная молодая соседка. Где-то на другом конце космоса — любимая бабушка. А мамы не было нигде.

Мама приехала, но было слишком поздно. Я была напугана, подавлена, связана по рукам угрозами и страхами за своё возможное будущее вне семьи. Всё продолжилось и при маме. У меня нет стройной истории, я просто помню эти вспышки страха, стыда, постоянное ощущение несчастья и изгойства в своей семье. Надежно закрыв задвижку, отчим мыл меня в ванной, подергивая свой член и наглаживая мое тело. Хватал меня в моем закуточке, засовывал в рот язык, распахивал халат с эрегированным членом и вальяжно отходил за пять секунд до появления мамы в комнате, заслышав ее плотные шаги в коридоре.

Мама ничего не замечала. Если бы было больше внимания, больше доверия… Если бы она спросила тогда, как так вышло, что я так стройно рассказываю, как «устроена моя пися», и как ей нужно делать приятно. Почему не хочу стоять рядом с отчимом на фотографии. Мама, спроси! Спроси… Они были вместе до моих 12 лет. Мне в общем-то повезло, ведь уже с девяти он рассказывал мне, что у всех девочек есть девственная плева и только кто-то свой должен порвать её, иначе будет слишком больно. Говорил, я должна быть всегда готова к этой ночи.

После развода я молчала об этом ещё 18 лет. Молчала, но всегда помнила. На груди у любимого человека, на сцене, получая премию, попивая зеленый чай с подругой или нанимая сотрудника в компанию, я всегда помнила, какая я жалкая, никчёмная, ненужная и грязная девочка.

Моя названная двоюродная сестра, его племянница, была первым человеком, которому я рассказала. Однажды ночью, когда я в миллиардный раз прокручивала чёрные воспоминания, меня прошиб холодный пот: у неё же сейчас маленькая дочка! Наверняка мой отчим, её дядя, приходит к ним в гости. Как же я буду виновата, если с ней произойдет то же самое! Это заставило меня связаться с сестрой.

Было безумно страшно. Все детство он уверял, что мне никто не поверит. Я хотела бы встретиться с ней лично, но, когда начинала говорить, плакала навзрыд со второго слова. Я написала ей сообщение и в слезах, дрожа, отправила. Она сразу ответила, что прочитала и шокирована. Наконец я почувствовала, что мне поверили. Это была моя реабилитация.

Каждая вещь, каждое существо должны иметь свое имя. Только так человек может познакомиться с ними. Эта мысль очевидна. Связь между развитием мозга и речи не подвергается сомнению. Мы должны назвать предмет, описать его, применить – это и есть процесс познания.

С мужскими половыми органами всё, в общем-то, понятно. Есть член, головка, яички, мошонка. Ни с мужем, ни с сыном я не испытываю трудностей, разговаривая об этой части их тела. (Правда, на одном из родительских сайтов разгорелась жаркая дискуссия, как называть член маленького мальчика. Некоторые варианты были крайне уморительными: петушок, краник, например. Когда я влезла со своим «членом», вызвала бурю негодования.).

Но вот если бы у меня была девочка… Я не знаю, что бы я говорила. Я из того же поколения «там», о котором в «Монологах вагины» пишут как о вчерашнем дне. Но до сих пор я, весьма начитанная девушка с широким кругозором и богатым словарным запасом, тщательно подбираю слова, чтобы сказать об «этом» мужу или врачу. С врачом я использую точные медицинские термины. С мужем — в зависимости от темы. Если делюсь теми же медицинскими проблемами, то просто повторяю то, что я сказала врачу или он мне. Если говорю о сексе с соблазняющим оттенком — то начинаю использовать термины типа вишенки или персика.

(Кстати, в процессе обсуждения на сайте, тема названия женских половых органов так и не возникла. Неужели я одна испытываю с этим трудности?). В этом смысле «Монологи вагины» хороши хотя бы тем, что позволяют вслушаться, прочувствовать это слово. Хотя, строго говоря, этого слова в русском языке нет. Это просто калька с английского vagina, которое на русский переводят как влагалище. Но «влагалище» мне не очень нравится. Хотя в нём и есть живительная «влага», но окончание «ще» все портит. «Пожарище, пепелище, позорище» — не жизнеутверждающе совсем. «Волчище, хвостище» — это окончание несет в себе смысл чего-то огромного. И никак не ассоциируется у меня с тем, что «там».

«Вагина» — другое дело. Особенно ее английский оригинал, произносимый как «вэджайна». Как нежно, женственно и даже таинственно это звучит. Но, собственно, разговаривать о ней мне не с кем. Женщины не обсуждают свои вагины. Считают, что тут нечего обсуждать. Возможно, вы возразите, что и мужчины этого не делают тоже. Но если вы всё-таки вызовите мужчину на откровенный разговор, то вы увидите, что он гордится своим членом. Это символ его мужественности. А если вы сможете вытянуть что-то из женщины, это будет досада на ежемесячные проблемы, воспоминания о болезненной дефлорации, родовых разрывах. И так редко — гордость за свой символ женственности.

Мама не разговаривала со мной об этом. Она даже не поговорила со мной о месячных в детстве. Наверно, она была уверена, что я умная девочка и давно уже всё, что надо, прочитала. Так оно и было на самом деле. Но мне нужно было, чтобы именно она со мной поговорила. Поэтому, когда они начались, я ничего ей не сказала. Я откладывала деньги с обедов на прокладки, с замирающим сердцем покупала их в ларьке (в аптеку пойти не додумалась почему-то), а потом выкидывала в уличную урну, чтобы дома никто ничего не заметил. И только когда мама забеспокоилась и предложила пойти к врачу, я сказала, что всё в порядке. Всё. Мы так и не поговорили об этом. В Америке в некоторых семьях принято устраивать торжественный обед или ужин по случаю первых месячных у дочери. Конечно, кому-то покажется, что это чересчур, но это одно из событий на пути формирования гордости за свою женственность.

К моменту лишения невинности у женщины, как правило, уже формируется психология жертвы. «Должна терпеть». Ужасно, что большинство, несмотря на сильную боль, терпят до конца, т. е. до его оргазма. Я сама чуть было не попалась в эту ловушку. Мы встречались уже год. Было понятно, что вот-вот всё должно произойти, но хотелось, чтобы всё произошло «само». В конце концов, он подумал: «а почему бы не сейчас?» Момент был совершенно не подходящий. Я поняла это сразу, он чуть позже. Мы оба понимали, что происходит полная фигня. Но продолжали делать вид, что так и надо. Напомню, что мы год встречались уже, были близкими людьми и действительно любили друг друга. Но он считал, что должен «довести дело до конца», как настоящий мужчина, а я — что должна вести себя как взрослая женщина и не ломаться «как девочка». Нас спас случай в виде неожиданного возвращения домой моей соседки по квартире. Мы оба ей очень благодарны. Скоро всё действительно произошло «само» и это было прекрасно. Но так повезло единицам.

Самым ярким примером психологии жертвы является послеродовой период. Многие женщины в это время не готовы возобновлять сексуальную жизнь, но чувствуют себя обязанными «удовлетворять» мужа, который и так, бедненький, терпел (особенно если был запрет к занятиям сексом во время беременности). Страх за ребёнка может заставить женщину отказать. Но страха за себя у неё, как правило, нет. За физическое здоровье — ещё может быть, но он подавляется. А страх за своё психическое здоровье у неё отсутствует вовсе. Она должна.

Есть ещё одна тема, говорить на которую тяжело, но необходимо. Насилие. Каждая третья женщина подвергается насилию до 18 лет. Восемь из 10 женщин в течение своей жизни так или иначе сталкиваются с сексуализированным насилием. Эти цифры ужасают. Это не обязательно маньяк, выскакивающий из-за угла в темном парке. Как правило, это достаточно редкие случаи, которые и формируют далекую от правды официальную статистику. Я лично знаю двух женщин, подвергшихся насилию. Т. е. две женщины рассказали мне свою историю, признавшись, что я первая, кому они рассказывают об этом. Вполне возможно, среди моих знакомых жертв насилия намного больше, просто не все решили обсуждать это со мной.

Одной из них не повезло оказаться в Таджикистане во время войны. Повсеместное насилие во время военных действий — обычная практика. Будучи девственницей, она была зверски изнасилована и избита до полусмерти. Это повторилось с ней ещё дважды за время войны. Она смогла вернуться к нормальной жизни. Наладила сексуальную жизнь, создала семью. После родов долго не появлялось желание. Через полгода она заставила себя заняться сексом с мужем. Было очень больно, но она заставила себя дотерпеть до конца. Из подсознания выплыли глубоко запрятанные воспоминания об изнасилованиях. Ее перемкнуло. Ни о каком сексе не могло быть и речи. Сейчас её сыну два года. За это время они с мужем пробовали заняться сексом ещё раз. С тем же результатом.

Вторая девушка приехала в Питер из своего маленького городка. В первую же неделю пошла в ночной клуб. Познакомилась с молодым человеком. Он предложил выйти «проветриться». И изнасиловал её прямо на улице возле клуба. Она пыталась сопротивляться, но он сказал: «Будешь орать — еб..о разобью». И она сдалась. Можно рассуждать, что надо было продолжать кричать, что, возможно, кто-нибудь мог её услышать. Но я очень хорошо понимаю её.

Я хорошо помню тот ужас. Помню, как я, 10-летняя девочка, пошла за детским молочком для младшей сестрёнки и так устала нести 8 бутылок, что вопреки наказам родителей решила, что один раз можно проехать на лифте, а не подняться пешком. Он заскочил в последнюю секунду, нажал на кнопку стоп и начал лапать меня. Когда я поняла, ЧТО он хочет со мной сделать, в первую секунду пронеслись советы из умных книжек по безопасности, и я уже представила, как разбиваю свои молочные бутылки о его голову. Но в ту же секунду я поняла, что это не поможет. И животный ужас загнанного зверя, который я испытала в тот момент, мне не забыть никогда.

Я была «первой попыткой» маньяка, он, видимо, перенервничал и отпустил меня, не причинив никакого вреда. Потом он пытался напасть на ещё одну девочку в нашем дворе. Она огорошила его тем, что предложила денег, он растерялся, и это её спасло. А потом я увидела его по телевизору. Он изнасиловал женщину, которая вошла в лифт с двухмесячным ребенком. Когда его спросили, как он мог такое сделать, он ответил: «Она сама захотела». Иногда я думаю, что мы должны были пойти в милицию, когда он на меня напал. Возможно, его бы это напугало. Но родители решили меня «лишний» раз не травмировать. Их тоже можно понять. Мама сказала мне: «Ты об этом сильно не распространяйся. Например, Тане об этом лучше не говорить». Таня была моей лучшей подругой. Если нельзя говорить ей — я никому не должна говорить, решила я. Много лет я никому ничего об этом не говорила. Думаю, что из-за этого эта история много лет продолжала влиять на меня намного сильнее, чем если бы я могла ее открыто обсудить с кем-то, в идеале, конечно, — с психологом.

Возвращаясь, к той девушке, которая была изнасилована в ночном клубе. Поразила одна деталь. Закончив, насильник сказал: «Пойдем, я провожу тебя, чтоб ничего не случилось». Видимо, он себя считал не насильником, а мужиком, который проявил твердость с девчонкой, которой вдруг вздумалось поломаться.

Этих историй много. И почти в каждой из них в той или иной степени проявляется психология жертвы и шокирует отношение общества. Я не говорю сейчас о Саудовской Аравии, где, например, в этом году молодая женщина была приговорена к 200 ударам плетьми и 6 месяцам заключения за то, что сама села в машину к таксисту-насильнику. Я говорю об очень будничных вещах нашего цивилизованного мира. Помню, в детстве пересказывала маме очередную серию «Санта-Барбары»: «Майкл изнасиловал Мэри!». «Майкл — это ее муж? Тогда это не считается». Это отношение общества так или иначе внушает чувство вины жертвам насилия. В одной журнальной исповеди женщина рассказывала, как была изнасилована в 15 лет мальчиком, который пришел к ней делать уроки. Её особенно ранил тот факт, что из невинного кокетства она надела к его приходу платье вместо обычных джинсов. «Если бы на мне были джинсы, он не смог бы их стянуть». Т.е. как бы сама виновата. Не надо было приходить к нему в гости. Не надо было возвращаться одной. Надо было надеть юбку подлиннее. Можно продолжать до бесконечности.

Женщинам предстоит пройти немало испытаний, чтобы начать гордится тем, что они женщины. Но я надеюсь, что когда-нибудь ситуация изменится.

Не могу промолчать насчёт идеи «неблагополучной семьи». Иногда кричать хочется: нет такого понятия! Моя семья была запредельно благополучной. По крайней мере, фасад… Очень религиозная семья. Отец — высокопоставленный служитель церкви, был большим начальником по СНГ. Ни алкоголя, ни разводов, ни абортов — против этого всего выступал очень рьяно. Шесть детей, все сытые, аккуратные, умытые, причёсанные, по советским понятиям — счастливые дети! В церковь по воскресеньям на утренние и вечерние службы. Иногда по четвергам и субботам. А в будние дни…

… вспышка … мне было 5 или 6, память размыта.… сначала помнишь вспышки, потом происходит нечто и бесконечные вспышки, как кусочки паззлов собираются воедино и происходит взрыв! Взрыв в памяти, когда каждая самая мелкая деталь: звук, шорох, цвет, запах, текстура — всё воспроизводит одну большую мерзкую громоздкую картину… Картину того, во что тебе потом ещё очень долго трудно поверить и согласиться что это именно о тебе, про тебя и с тобой… Тело сжимается в какой-то маленький невидимый комочек, почти в точку и тебя больше нет… Тебя нет, и ты не испытываешь ничего, ты не испытываешь страха, когда впервые перед тобой взрослый мужчина снимает штаны и ты видишь всё что перед тобой оголяют и тебя это приводит в ужас! Это не ты, нет, вовсе не ты.… Не ты начинаешь кричать, вопить и пинаться, когда тебя укладывают на журнальный столик, стягивают с тебя колготки и пытаются раздвинуть твои колени, нет, это кто-то другой… Со мной такого произойти не могло, не должно было, это невозможно… Невозможно ощущать его внутри себя и эти движения…

И только одно желание на всей планете, чтобы он быстрее вышел из тебя… И потом ещё долго-долго… годами, десятками лет, пытаешься сделать всё, чтобы не ощущать себя — частью его! И снова, и снова извергаешь его из себя! И потом, бесконечные бессмысленные часы, проведённые в ванной, не помогают избавиться от ощущения грязности, мерзости, гадкости. И его рука, закрывающая мне рот, чтобы я не кричала, в процессе… Эта рука лишила меня голоса на долгие-долгие годы вперёд. Это сделало меня молчаливой послушной безропотной тряпичной куклой, с которой можно играть взрослым. Он научил меня быть куклой, лишив детства, голоса, ну а душу и вовсе навсегда четвертовал …! Ну а на людях — картинка была очень красивой! Всю свою жизнь я только и слышала от посторонних сплошные восхищения моим отцом: какой он потрясающий, неординарный, умный! Друзья и подруги завидовали тому, какой у меня харизматичный, весёлый, добрый отец. А потом, в моей жизни появился второй насильник, ещё более изобретательный в своей требовательности. Да, я уже была постарше, лет 8 мне было… Или 9 и наученная уже была, полному безропотному послушному несопротивлению … К этому времени уже отлежавшая в больницах одна, и познавшая, все прелести урологических процедур, с их доисторическими толстенными катетерами из оранжевой резины, которые ещё кипятили снова и снова .… резина была толстая, времена были тяжёлые, не всегда детские катетеры были на отделении. В больницу возили часто, трусы уже снимались по команде.

Хотя где-то глубоко, очень-очень глубоко, стыд, вина и ужас одним клубком сковывали меня и парализовывали все мои чувства. А снаружи, я даже уже научилась не плакать, стиснув зубы терпела любые процедуры и манипуляции. К боли я была уже привыкшая. И вот на горизонте появился он — огромный, грозный, здоровенный волчище, вечно голодный со сверкающими глазами, глядящими на меня как-то странно, как будто я могу утолить его голод. И нет, он был не из леса, и появился он не внезапно, он всегда был рядом, я росла у него на глазах. И так как он был близким родственником, то и в наш дом ему была всегда открыта дверь. И, естественно, никаких вопросов или подозрений у родителей не возникало, что мы проводим время вместе. Просто однажды его глаза засверкали, взглянув на меня, то ли я достигла нужного возраста, то ли что. Этот не бил, нет, но он умел влиять по-другому: запугивал, запутывал и бесконечно засорял мне мозг какой-то особенной любовью и расположением, и бесконечными секретами. Он не бил, нет, но делал больно бесконечно-нескончаемыми своими разными способами, облекая всё это в красивую обертку «особых отношений», «особой любви», особого расположения именно ко мне, потому что я бесконечно особенная. …Вспышка… Я не могу дышать, дышать очень сложно, мало воздуха, я задыхаюсь. У меня текут слёзы. Глаза пекут. Но плакать нельзя. Рыдать нельзя. Показывать страх нельзя. Надо стоять и молчать. Не прекословить, не сопротивляться. У меня полный рот, мне неприятно, противно, гадко, страшно до безумия … Безумие! Вот что со мной происходит. Я просто сошла с ума! Моё тело окаменело, оцепенело и застыло. Ног не чувствую. Я хочу бежать, хочу остановить это всё! Хочу опустошить рот, вытащить всё из него и долго-долго мыть. Мне хочется убежать навсегда! Хочется закончить это раз и навсегда, совсем навсегда, очень навсегда! Мне это всё не нравится, мне от этого плохо, у меня кружится голова и тошнит. Но сопротивляться нельзя! Я не могу не позволять ему делать это! Не могу! Я должна, должна делать всё, что он говорит! Но мне это так не нравится и я не знаю как это закончить, как остановить. Я хочу исчезнуть, быть никогда не видимой. Он постоянно говорит, что любит и при этом делает больно, очень больно! Вокруг темно. И никого. Я в этом аду одна. …

Вспышка… Он кладёт мою маленькую детскую руку на свой пенис, какую панику, страх и ужас на меня это навело и полное оцепенение, он улыбается и говорит «привыкнешь». Но я не знаю что мне делать и опять замираю, как будто ничего не происходит. И он трогает меня везде, а по телевизору, порнуха, его руки по моему телу и его слова «привыкнешь» отдаются эхом в моём маленьком мозгу. Его руки побывали во всех местах моего тела, мыслимых и немыслимых, его язык – тоже, его пенис. Я делаю вид, как будто меня нет, как будто это не со мной… Внутри себя – я очень краснею, мне стыдно, с хорошими девочками такое не делают! Но он продолжает, он не останавливается… Мне страшно, стыдно и очень неприятно… а ещё я должна привыкнуть к его пенису, должна привыкнуть…. Потом, закончив, он спокойно выходит на балкон и курит, а я тихонько лежу и продолжаю смотреть то, что он оставил для меня по телевизору, или это моё тело лежит и мои глаза смотрят, а я уже где-то совсем-совсем далеко…. Где-то с детьми на площадке… играю … И мне плевать на него, на его страшный пенис, на все его прикосновения и телодвижения. Меня там уже нет… Я научилась улетать. Но ему всегда было мало, ему надо было чего-то большего, поэтому он меня учил как нужно делать ему приятно… учил он меня всему детально, всё должно было быть выполнено безупречно, всё как в его больных, мерзких, гадких фантазиях. При этом, выполнять надо было с улыбкой и бесконечными признаниями в любви к нему, этому мерзкому , гадкому монстро-человеку!

И со временем, я научилась и этому, я научилась терпеть все мерзости, научилась даже не показывать и долю страха на своём лице, я его очень-очень глубоко спрятала/похоронила за улыбкой. Мне всё также было страшно, плохо, мерзко и одиноко, но уже никто этого не мог увидеть. Я осталась со своим страхом один на один! Я его заперла! И доступ к нему был только у меня. И он рос, а я нет. Он становился гигантским, а я оставалась маленькой. А вокруг только и говорили про любовь. «Смотри, как твой дядя тебя любит, сколько времени с тобой проводит, берёт везде с собой…» «Любовь, любовь» — как часто я слышала от него это слово и в каких неподходящих ситуациях и моментах! Я возненавидела любовь и уже не хотела, чтобы меня никто никогда не любил, раз любовь приносит столько боли и приносит с собой такие тяжелющие эмоции: стыд, вину, мерзость, отвращение — я не хотела такой любви! Не хотела, но и отказаться от неё я не могла, у меня не было голоса! Не было выбора! Никто меня не спрашивал, чего хотела я. Со временем, я поверила, что это была любовь и у меня сформировался железный стокгольмский синдром, они оба — члены семьи, они меня любят, обо мне заботятся, значит и я их люблю, значит это и есть любовь, семья, защита, забота. Значит всё правильно, и всё в порядке! А все эти чувства вины, стыда, мерзости и отвращения — это просто, потому что я неправильная, не такая как все, не похожая, инопланетянка, прилетевшая с другой планеты…

О смерти я начала думать уже в 6 лет. Помнится как-то летом, меня забирал из садика мой любимый добрый дедушка, и я ему тогда ещё сказала: «Везёт тебе, деда, тебе скоро на пенсию, а мне ещё жить и жить до пенсии». И мечтать о ней. Конечно же, в своей голове я имела ввиду, что смерть очень близка к пенсии, и ему везёт, что он скоро умрет. А мне ещё жить и терпеть. А дедушка потом этот разговор передал маме, и они все считали, что так мило, что маленькая Ира о пенсии говорит. Всем было очень весело от этих слов. Думали, типа лепет ребёнка. Не понимая, что это был крик маленькой измученной души. И ещё долго-долго я жила и верила, что всё в порядке, что вокруг меня всё хорошо и правильно, что у меня самая прекрасная семья на свете, что у меня самый добрый в мире папа (который был первым насильником в моей жизни). И самый заботливый дядя (который был вторым насильником), который на самом деле заботился только о своём члене целых три года, пока мы всей семьёй не переехали в другой город, и всё это наконец не закончилось. И во всей этой прекрасной картине причесанной семьи, гадким утёнком была я, неловкая, болезненная, нервная, несуразная, угловатая и не нашедшая своё место на этой планете – маленькая девочка, которой запрещено кричать, бояться, плакать, бежать, а велено только дышать и улыбаться. И я дышала и переживала очередные госпитализации, снова и снова, потом операции снова и снова, снова и снова. Потом пришло спасение – я смогла рассказать шепотом об этой истории, и о новость! – оказалось, что это не норма, что так дочерей и племянниц не любят, это не любовь, это абьюз и сексуализированное насилие, и так с детьми, даже самыми особенными, нельзя поступать, не поступают!

И началась терапия… Бесконечные часы, недели, месяцы, годы терапии. Где научили говорить не шёпотом, а вслух, не улыбаться, рассказывая про боль, а соединиться с бездонной болью и научиться чувствовать её; где разрешали и очень долго учили плакать, когда больно, а не улыбаться и шутить. И, постепенно, улыбка с лица ушла, во время рассказов про самый ад, появлялись первые слёзы… горе… печаль! Боль начала постепенно ощущаться, а ещё появлялись: гнев, горечь, негодование, ярость, злость. Потом долго перенаправлялись все эти чувства с себя на него, на них .…. потому что если ненавижу, то себя, если злюсь, то на себя, если отвращение, то к себе – классические последствия сексуализированного насилия. И да, мне ещё многому предстоит научиться: научиться жить без страха, научиться доверять людям, научиться справляться с флешбэками, научиться жить в настоящем, научиться не диссоциироваться, научиться не бояться чувствовать здесь и сейчас… Но я уже умею многое, умею любить свою дочь, умею радоваться прекрасными закатами и непревзойдёнными рассветами! Умею рисовать, танцевать по лужам, умею творить невероятные вещицы и любить детей! Я умею не бояться любить и позволять себя любить! Потому что я знаю, что то, что со мной произошло в детстве, это была НЕ любовь! Единственное, что любил мой дядя – это свой половой член и только его он холил и лелеял все эти годы! А ещё я знаю, что я не была его единственным «особенным» ребёнком, у него нас было не мало, только я знаю ещё о трёх девочках, его близких родственницах, с которыми он тоже любил «играть в любовь», жёстко и зверски. Но думаю, что, к сожалению, нас было намного больше. Но его никто не посадил, он спокойно себе живёт на свободе и не факт, что не тешится и сейчас очередной жертвой. А мы многие десятилетия молчали, даже не подозревая друг о друге, не подозревая, что мы все были его рабынями, потому что рот закрывать он умел очень хорошо.

Но только вот я молчать больше не буду! Хватит! Столько десятилетий молчания и фасадного благополучия ни к чему хорошему не привели. Нет! С тех пор, как большая, тяжелая, волосатая рука больше не закрывает мне рот – я буду вещать правду! Потому что мир таких вот маленьких пойманных птичек, посаженных в клетки, нуждается в поддержке, защите и свободе! А ещё, потому что эти люди – с виду обыкновенные люди, а не злые лютые волки, какими я их описала. Они живут среди нас, у них есть семьи, дети, внуки. Они носят модную одежду, пользуются приятным парфюмом и очаровательно улыбаются. Они ходят в те же магазины, что и мы ходим, они едят в тех же ресторанах, что и мы едим, и посещают те же церкви, куда и мы ходим. Об этой проблеме, сексуализированного насилия над детьми – надо знать, надо говорить, не надо закрывать глаза и снижать голос, говоря шёпотом. Надо смело вслух, и так громко, чтоб они – насильники нас боялись, а не наоборот! А я буду жить! Вдыхать жизнь и выдыхать доброту!

Я счастлива и теперь уже бесповоротно! В это сложно поверить, ведь меня насиловали столько раз, сколько я не могу сосчитать. А это значит — я обречена на страдания (так даже плакаты, направленные против насилия гласят: «Это всегда будет жить в ней/нём»). Иногда мне казалось, что моё тело практически прошло через мясорубку и я никогда не соберу его в единое целое, когда в согласии будут жить сердце, разум и моя внешняя оболочка. Мне было 7 лет (О, боги, я лишилась девственности в 7 лет. И это долгое время было предметом моего стыда и комком огромной боли и страха в моём сердце). Но я думаю, 22 лет достаточно, чтобы перестать молчать.

Есть такая поговорка: «молчание — знак согласия». Чем больше мы молчим, тем больше мы покрываем насилие, а ещё мы говорим своим молчанием: «мне стыдно за то, что это со мной произошло, наверное, я не такая, раз это со мной произошло, я не справилась и не защитила себя, я сама не сказала «нет», я не кричала и не вырывалась, об этом не стоит никому рассказывать, ведь это ужасно, а, может быть, это все же не произошло, это ведь невообразимо, наверное я просто все придумала, или же я сошла с ума, потому что такого не бывает». Самое грустное, что из-за всеобщего молчания, покрывающего насилие, люди не готовы об этом говорить. И они так тебе и льют в уши хором: «да это детское воображение, наверное, он просто снял с тебя трусы, а ты слишком испугалась, да такого не бывает». Ну и самой убийственной реакцией была: «Не стоит же всё про себя рассказывать. Мужчины боятся таких развратных женщин».

Так вот, все это принятое в обществе молчание, заставляло молчать и меня. Но пока я молчала, я очень сильно заблуждалась и чем больше молчала, тем заблуждалась всё больше: сначала я вешалась и не понимала, что происходит, я просто была в растерянности, потом я считала себя очень сильной, а на самом деле просто не позволяла себе чувствовать боль, потом я боялась мужчин и снова и снова выбирала либо слабых, либо агрессивных, затем я ненавидела себя, затем его (на самом деле их было несколько, но я ненавидела только зачинщика), ну и, конечно, в глубине души я считала себя «какой-то не такой, калекой или грязной женщиной».

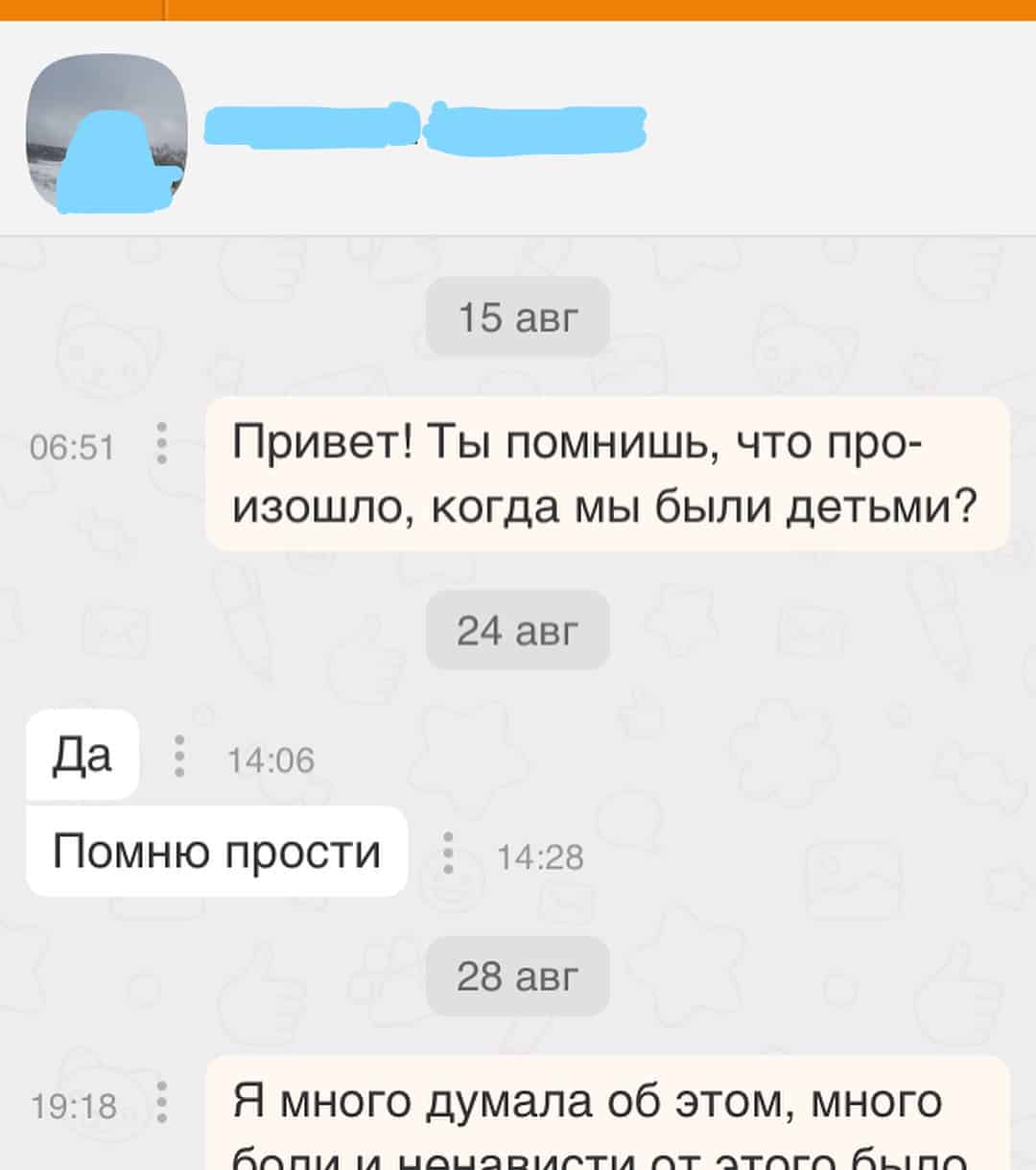

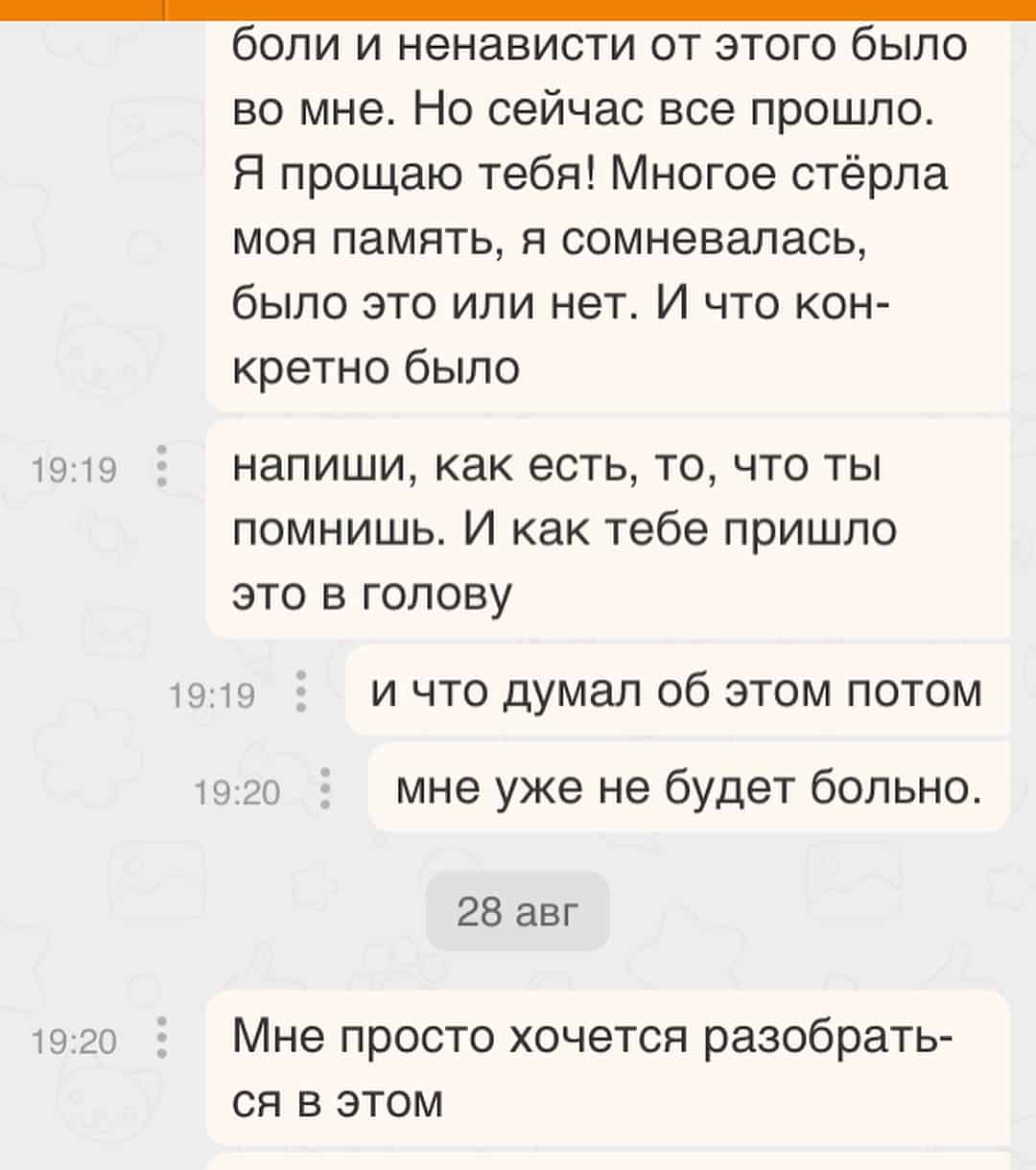

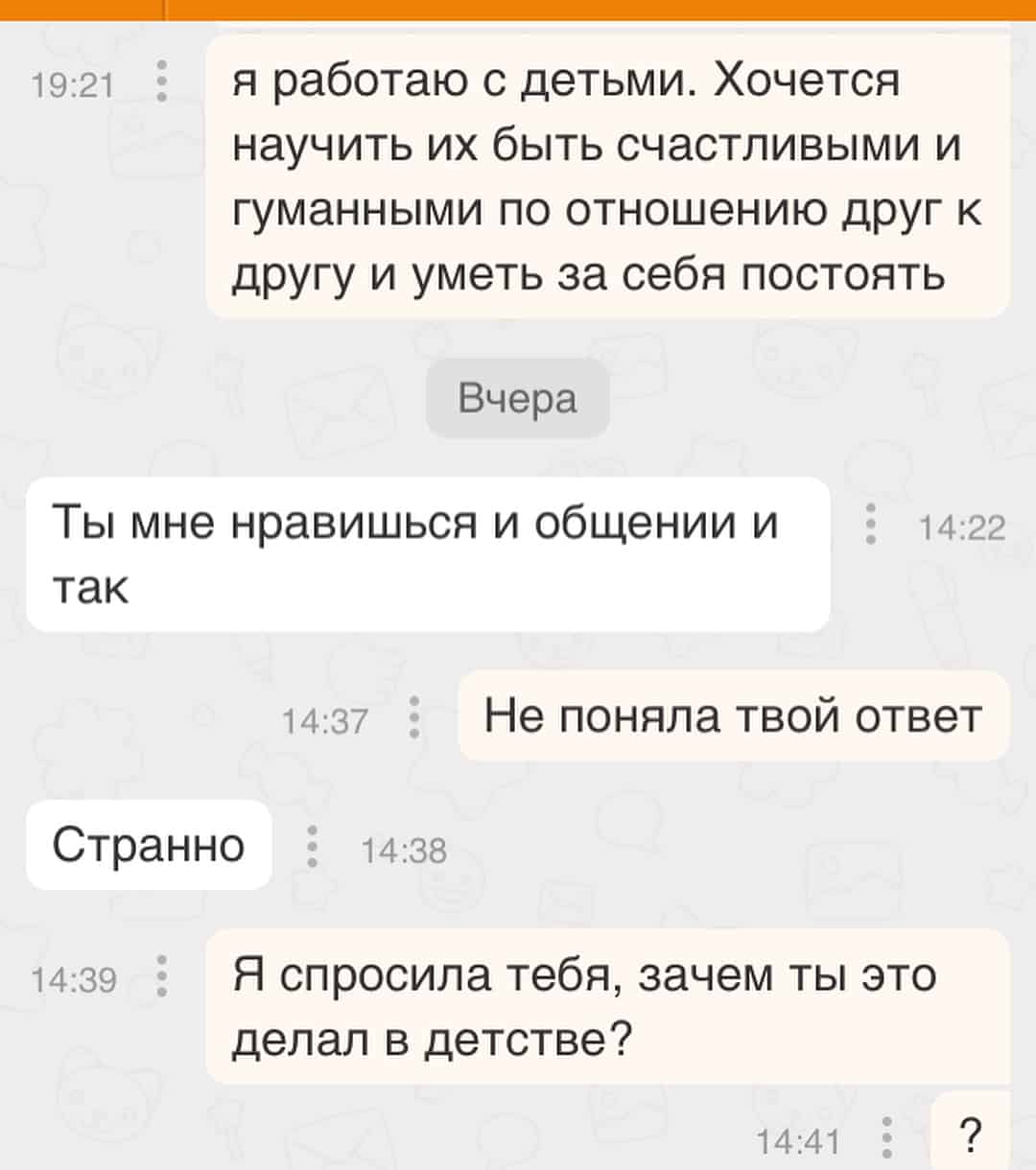

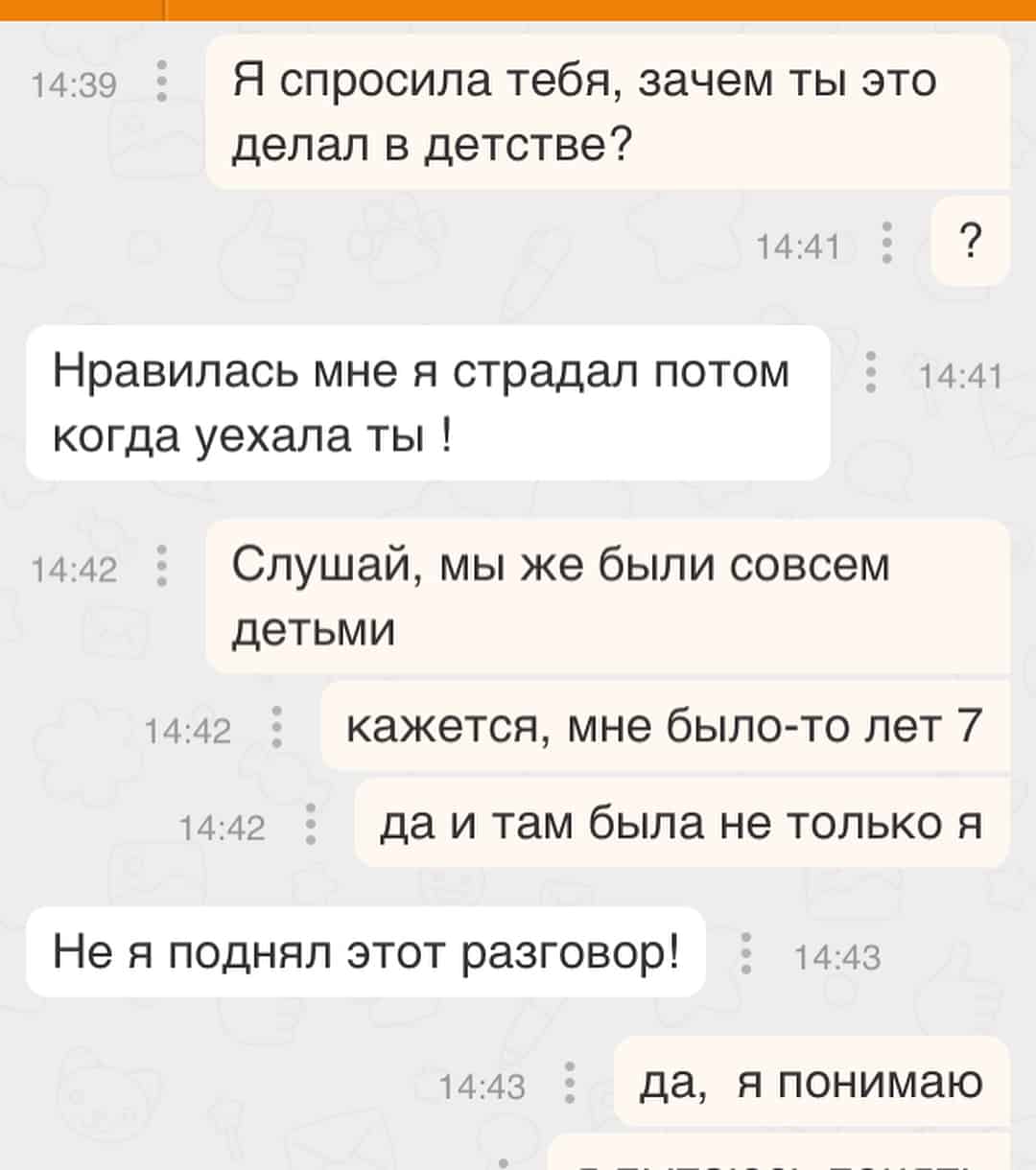

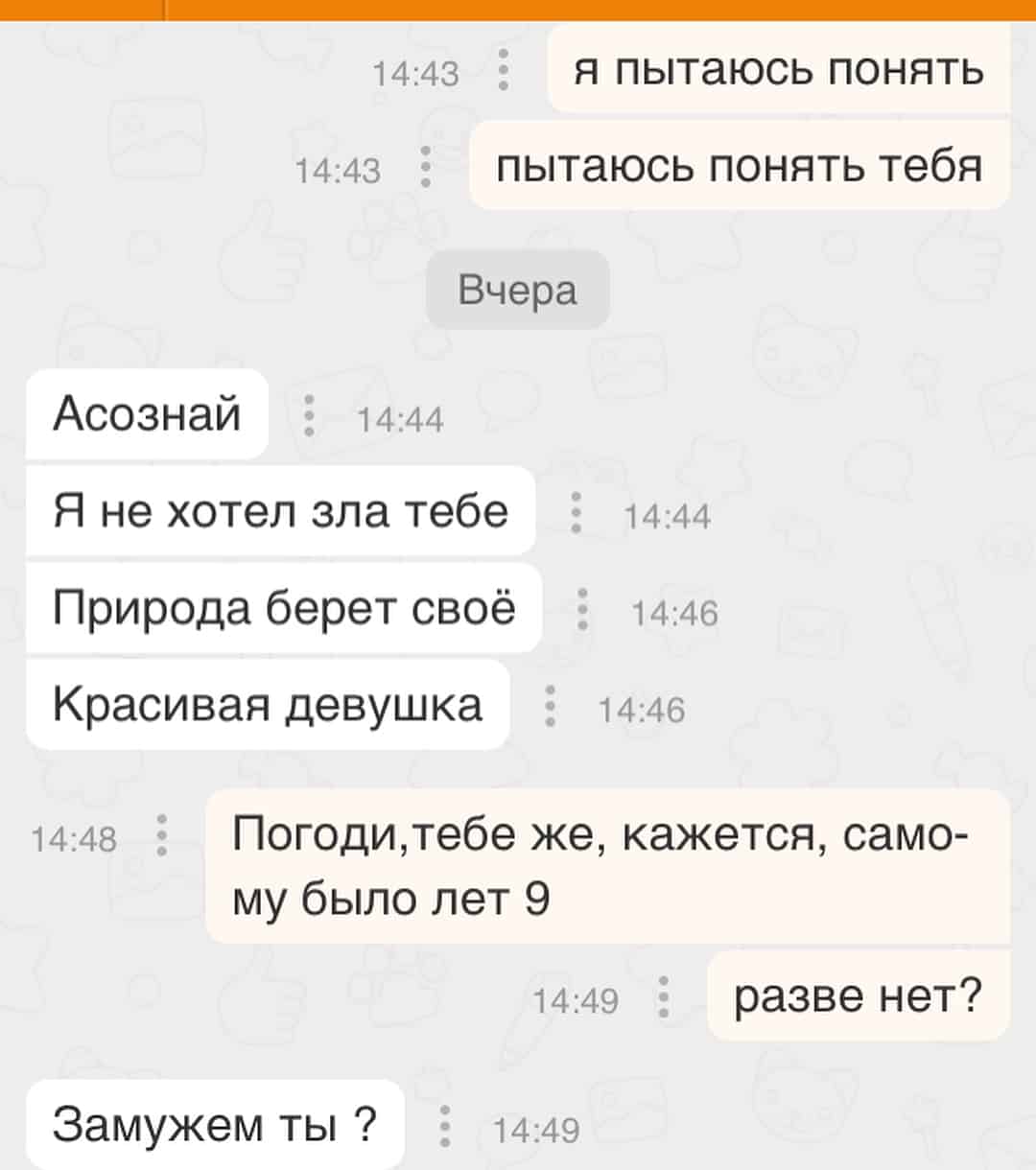

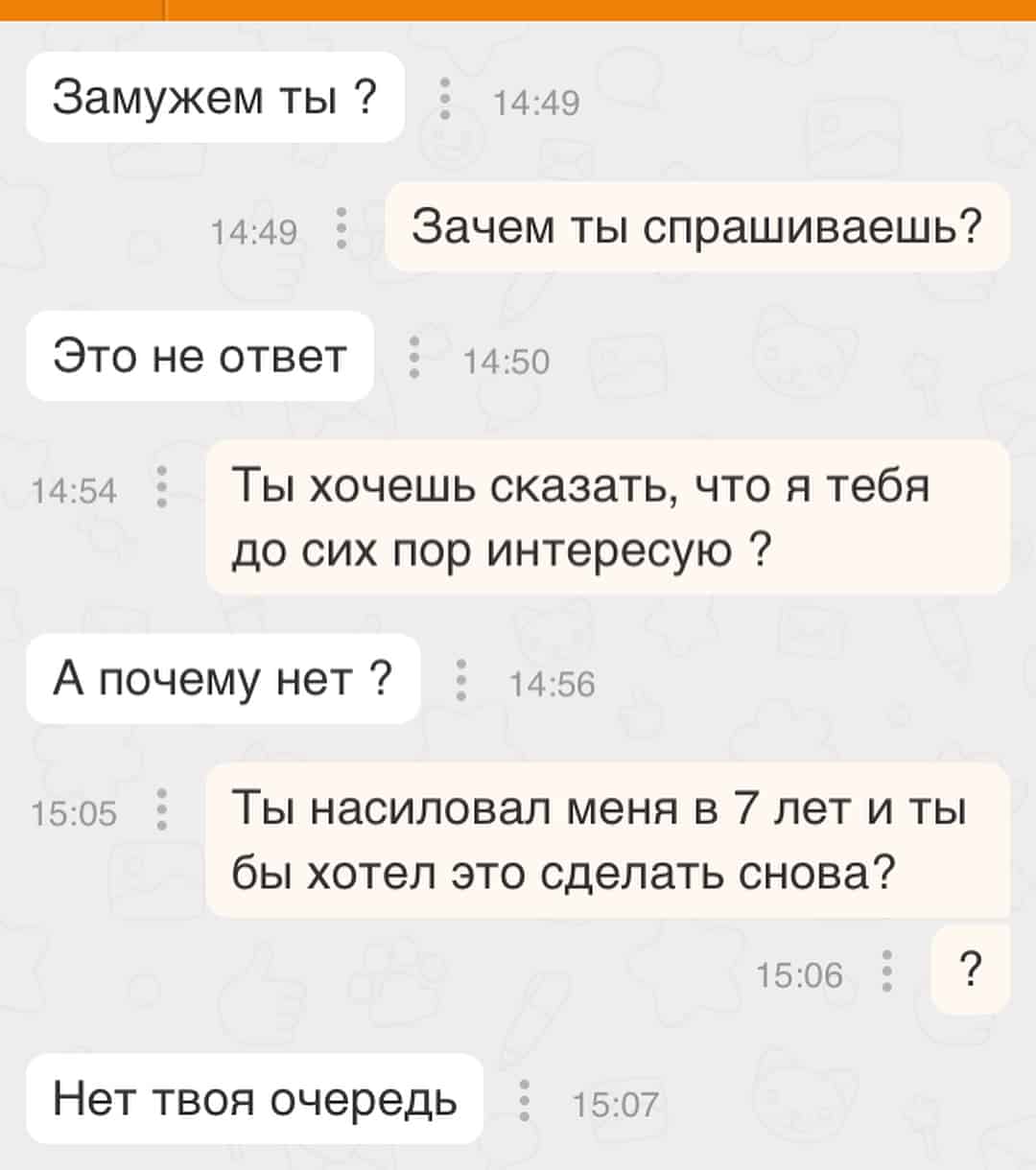

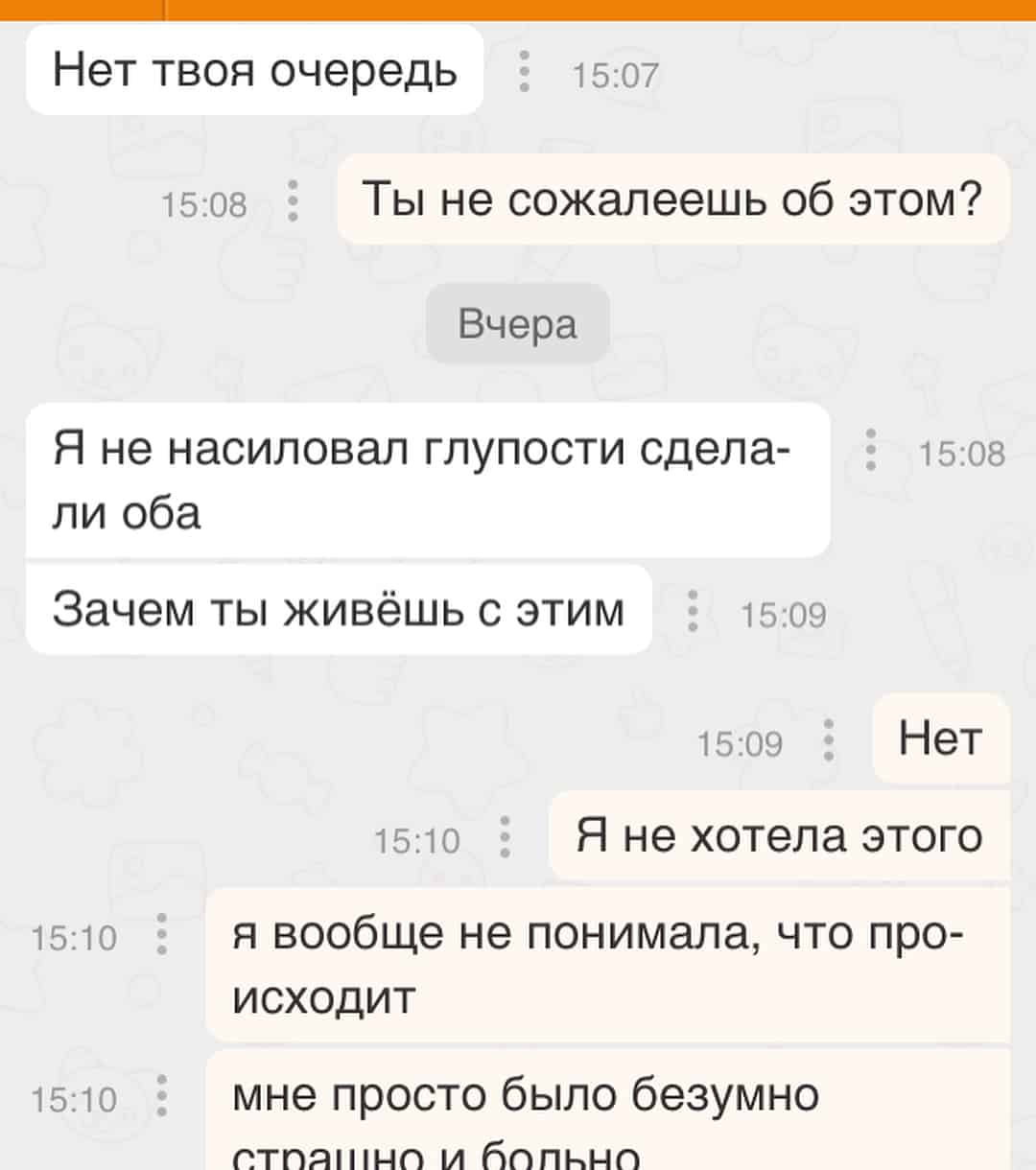

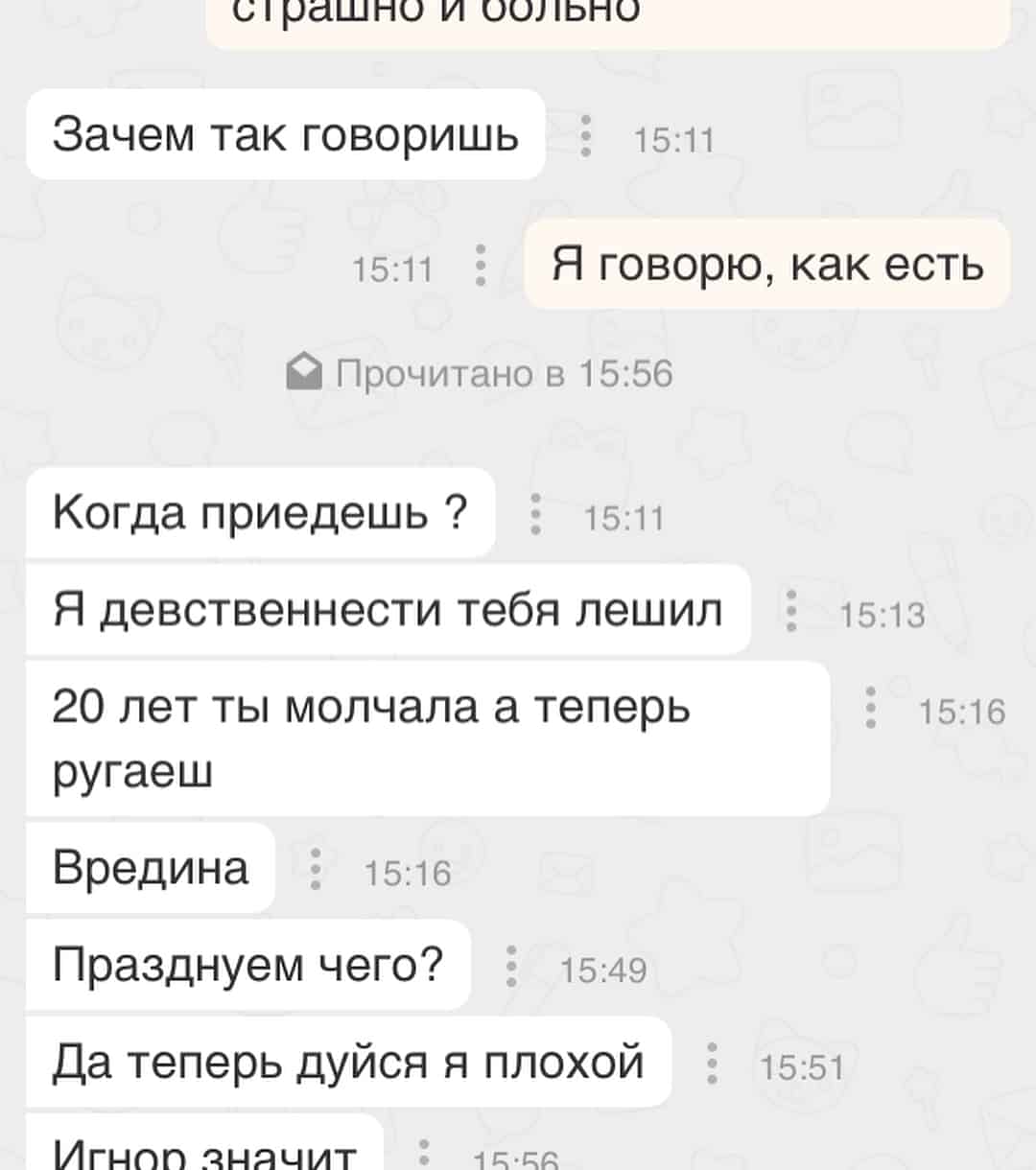

В меня просто штабелями влюблялись мужчины, но я замечала только тех, кто мне казался безопасным (но это ещё одно заблуждение, на самом деле именно слабые люди склонны к агрессии и насилию). Много ещё чего было: и отвращение к себе, и боль, и невозможность смотреть на себя в зеркало. Но самым главным моим заблуждением, которое ушло только на днях, когда я совсем глобально прервала обет молчания и получила ответ на мои сообщения от человека, который меня изнасиловал, было то, что я много лет путала смысл его взгляда, который я периодически встречала, сталкиваясь с этим человеком. Я путала взгляд раскаяния с взглядом вожделения.

Да, я очень надеялась, что у нас состоится прекрасный разговор, как на видео от TED, разговор полный раскаяния и прощения. И да, я простила, потому что мне жаль его, он не счастливый человек, думаю, он не знает, что такое быть любящим, радостным и благодарным, что такое иметь поющее и радостное сердце, что такое от всей души смеяться или плакать от счастья. Но я не услышала раскаяния. Я узнала, что вот уже больше 20 лет человек, видя меня, продолжает меня вожделеть и на что-то надеяться. И он не может до конца признаться себе в том, что совершил преступление. Хоть я и почувствовала, что в глубине души, он знает, что был не прав.

По нашему законодательству преступления имеют срок давности — 15 лет, бить кому-то морду — бесполезно, уж мой первый возлюбленный бил много лет назад, дурь не выбилась. Самым большим поступком против насилия, которым я могу ответить, будет то, что я прервала обет молчания и не боюсь называть вещи своими именами. И не боюсь назвать имя того человека, с которым бы никогда не вступила в интимную связь добровольно. Потому что не стыдно подвергнуться насилию, стыдно насиловать. Этот человек с детства мечтал работать в полиции, он в ней работает. И у него есть жена и дети.

И самое важное, что каждый из нас может сделать против насилия прямо сейчас — это прервать свой собственный обет молчания! Хотя бы для самих себя, потому что написав все это в общественное пространство, я понимаю, что это риск — люди разные, в комментариях я могу встретить негатив, но я готова к этому, потому что в моей жизни главная героиня я, и я всегда на своей стороне.

Я пишу об этом спокойно, но для этого мне понадобилось 20 лет и множество неспокойных разговоров об этом, множество некорректных реакций, разговоры с психологами, но окончательно помогло мне одно — шаг навстречу страху и боли — когда я позволила своему сознанию снова увидеть то, что произошло и сказать: «я умерла, и я не могу снова стать живой». И из этого начать создавать свою жизнь, увидев какой прекрасной может быть она!

Я советую начать разрывать круг молчания и, став снова сильными, разорвать этот круг окончательно, полностью признав тем самым «стыдиться нужно не мне, а этому человеку». Это он в скриншоте переписки. И да, этот человек с детства мечтал работать в полиции, он в ней работает. И у него есть жена и дети.

Бей, дерись, замри.

Кто-то может сказать, что «это всего лишь игры детей», ведь уголовный кодекс не назовёт это насилием. Но когда шестилетнюю девочку силой затаскивают в тёмный подвал, запугивают, раздевают догола и заставляют сосать член, вряд ли покажется, что такое действие можно совершить в рамках закона.

Я росла в небольшой деревне, где почти все дети друг друга знают и могут играть вместе, даже старшие с младшими. Тогда мне было шесть лет, сложно вспомнить всё детально. Мы с подругой шли мимо сельского клуба, когда появился этот Сергей, задира с соседней улицы, старше нас. Он начал силой тащить нас в подвал этого клуба. Подруга, рыдая и крича, отбивалась от него, я тоже отбивалась, но больше играя, потому что не понимала тогда, где заканчивается игра и начинается настоящий абьюз. Ей удалось вырваться, тогда он схватил меня и сказал: «Тогда ты пойдёшь».

Это я сейчас понимаю, почему так плакала и билась моя подруга. Видимо, с ней он уже это проделывал, и она боялась повторения. Но я не могу взять в толк, почему она просто убежала и не позвала на помощь… Он затащил меня в подвал, там было страшно, холодно и сыро. Наверное, я могла бы убежать, могла напасть, но я замерла от испуга. Тело стало ватным,

я как будто перестала существовать и сжалась внутри себя в маленький комочек. На всё, происходящее дальше, как будто смотрела со стороны.

Я до сих пор поражаюсь тому, как легко вынудить ребёнка совершить самые грязные, мерзкие и гнусные просьбы. Он не бил меня, просто угрожал, раздел, поставил на колени и пихнул в лицо член. А когда всё кончилось, отпустил. Возможно, так он изучал свою физиологию или просто повторял то, что подсмотрел у взрослых. Не думаю, что он понимал, что причиняет мне зло.

Я убежала домой, меня трясло от страха, омерзения и чувства вины. Помню, тогда в первый раз сама забралась в ванну и долго мылась потом, а мама удивилась: «Что это ты среди бела дня ванну принимаешь?». Я не понимала, что со мной произошло. Я точно не могла рассказать о произошедшем маме, потому что это был мой грех, мой ужасный проступок, который хотелось забыть. И у меня получилось. Туманные воспоминания об этом всегда блуждали где-то на границе памяти. Тот подвал я обходила стороной, но реально осознать, что случилось смогла только в 14 лет. И снова никому не рассказала, потому, что это было слишком ужасно и больно. Я до сих пор говорю об этом с трудом и виню себя за то, что не смогла убежать тогда.

Мы знаем Вику лично. Вчера эта смелая женщина выпустила текст

о том, к каким последствиям привело то, что её отец подвергал её сексуальному абьюзу. Спасибо, сильная и честная Вика. Очень важно говорить о том, что ты описала. Такие дела: «Наш автор Виктория Головинская написала предельно откровенный текст о главной травме своей жизни. Написать его она отважилась после бесконечных комментариев про фильм «Покидая Неверленд», в которых жертв насилия выставляли виноватыми. Им не верили, осуждали за то, что так долго молчали или обвиняли в том, что те пиарятся на острой теме, да и вообще выглядят «неособо травмированными». Виктория, пережившая сексуальный абьюз в детстве, прекрасно понимает, почему они так долго молчали. И каждый ребёнок, который рос в семье, где было насилие, может их понять. В её истории — честно о детстве, взрослых страхах и о том, как всю жизнь жить с этим грузом, от которого до конца не избавят даже годы психотерапии.

О том, что произошло со мной в 5 лет, не знает ни любимый муж, ни мой психиатр. А родители знают. МАМА МНЕ ПОВЕРИЛА. И… решила ничего не делать.

Пальцы с запахом беломора, губы с запахом коньяка того шестидесятилетнего мужика у меня во всех местах. Когда дядя Юра сказал «только родителям не говори», я поняла, что то, что он регулярно делал со мной в той тёмной комнате — неправильно. Боль и стыд превратились в страх. Выбежала на свет, в соседней комнате были папа, мама и спасение. Я сильно плакала, рассказала всё. Мы сразу засобирались домой.

По пути, два дома вниз с горочки, папа и мама держали меня за руки и думали. И говорили. Что им сейчас делать? И они РЕШИЛИ, что я всё придумываю. Хотя ЗНАЛИ, что говорю правду. Дядя Юра занимал важный пост в нашем маленьком городишке, они же не дураки так рвать связи. Я же жива. И эта новость, эти разбирательства сломали бы им жизнь. Сломали бы образ идеальной ячейки общества, семьи инженеров с тремя детьми. Да и весь уклад. Суды, милиция — это страшно и неприятно. Ещё я была «сама виновата». Маленькая шлюха, лучше б родителям помогала на даче. Дома мне дали ремня и поставили в угол для закрепления эффекта.

Мы продолжили ходить в гости к дяде Юре. Страх вернулся в стыд и боль. Я навсегда запомню одно 1 сентября. Мне было 7 лет, я пошла во второй класс. Мама в этот день сделала аборт и была так трогательно слаба и впервые ласкова со мной. Мы пошли в парк, сделали фотку на поларойд и ели дыню. Самый счастливый день.

А ночью умер дядя Юра. Уволили с работы, сердце не выдержало. Это была трагедия. Самая ужасная ночь. Бац — и ты в пустоте. Если бы он тогда захотел сбежать со мной, я бы согласилась. Ведь он был единственным, кто меня любил в детстве. Кто защищал. Кто жарил картошку тонкую, как чипсы — целую сковородку для меня одной.

Если бы мои родители знали, что такое любить ребёнка и давать ему тепло… Если бы они знали, что такое сексуализированное насилие, и как оно влияет на ребёнка, всё бы по-другому сложилось. Они бы меня защитили. Я бы выросла и брала трубку, когда они звонят.

Многие родители играют в игру под названием «воспитание» и иногда нарочито показывают, что мир жесток. Они от души уверены, что это во благо. А для ребёнка это весь мир, что есть. Так легко разрушить его, играя. Истории вроде моей смогут показать ситуацию с другой стороны — как обернётся этот ход для ребёнка и того, кто из него вырастет. Если сможет вырасти. Как такие ситуации выглядят от лица малыша. Ведь если держать голову в песке, получается, что они разделяют ответственность с насильником?

Мне бы не хотелось, чтобы это было сейчас в других семьях. Не все такие сильные как я. Мой суицидальный период закончился в 12 лет, и у меня даже устойчивость к ядам сформировалась. Не у всех детей, которые столкнулись с подобным, столь же устойчивые желудки, и столь же быстрое заживление ран. Не всем повезёт, как мне.Так важно менять мир, который нельзя изменить. Менять не насильников, но мам и пап, чьи дети могут пережить насилие. Мамам и будет страшно, так всё и задумано. А выбор простой — или они что-то поменяют в себе, пусть через страх, или их ребёнок пройдет через то же, что я.

Говорят, что написать о своём горе — лучшая психотерапия. Хорошо жить писателям. Я сейчас тоже поиграю в писателя.

Моя юность — алкоголь, наркотики, мужчины, суицидальное поведение, несколько попыток изнасилований (не помню сколько – да кто их считает), одно из них закончилось успешно, в других была просто избита. И вот тут умные читатели не смогут ничего сказать, потому что юбки я не носила вообще, губы не красила, по темным аллеям не ходила, в такси не ездила. Для родных я – в семье не без урода. Как-то из всего выплыла, не очень понимаю как, наверное, став мамой. Потом было много ещё различных несчастий, одно за одним. Семейная жизнь складывалась очень непросто и тяжело. Для себя я объясняла свои несчастья смертью любимой мамы.

Но было ещё одно несчастье, кроме того, что я рано осиротела, ну как, несчастье — так, по мелочи. Отчим. Четыре года назад прочитала книгу про токсичных родителей, и все начало раскручиваться. Отчим у меня был хороший – читал книжки, к спорту приучал, истории рассказывал. В 10 лет начал рассказывать про пользу онанизма. Подкидывал книжки разные. Ну а как без сексуального воспитания? Должен же кто-то был мне это рассказать. Потом начал развращать не только рассказами. Конечно, я никому ничего не сказала. А кому? Маме, и разрушить её вторую семью?

Часто читаю эти упреки в аналогичных историях: почему никому не сказала? Да как говорить, если об этом даже думать невозможно? Жизнь раскалывается надвое. Днём папа уроки заставляет делать, ночью папа – не папа, а насильник. И ещё приходится делать вид, что спишь, потому что за него переживаешь, если он поймет, что не сплю, умрёт же от стыда, а я виновата буду, дрянь. До самого страшного не дошло. Но читала, что такая ситуация хуже реального изнасилования на улице – во втором случае мир не рушится, есть зло, но оно за дверью дома, а дома всё хорошо, тут вылечат и защитят. Когда же такое ласковое насилие происходит в доме, за закрытыми дверями, то от него не защитит никто. Это зло живёт в том, кто в другое время делает добро – кормит, покупает пирожные, помогает с математикой. Так ты и живёшь в этом мире, поставленном на голову, и виноват в этом, конечно же, ты. Ну а кто ещё?

Тем не менее мне повезло. Как бы я не скрывала происходящее – мама узнала, когда мне было лет 12–13. Надо сказать, что у меня в мои 13 не было ни фигуры, ни необходимости покупать прокладки. К вопросу «да эти подростки выглядят как бабы с третьим размером!» Я была реальным ребенком, худым и нескладным. Играла в куклы, интереса к отчиму или другим мужчинам, мальчикам не проявляла. Отчима называла папой. Попой не крутила, да и попы не было, до сих пор не выросла. Мама как-то узнала, наверное потому, что дочь стала прибитой. Посадила меня рядом с собой и задала несколько вопросов. Я ничего не рассказывала, просто кивала. Не было ситуации в жизни невыносимей этой — стыд и ужас. Жалко было маму, неудобно перед ней. Но была и тайная радость, что, наконец, всё прекратится. Наконец, наступит спокойная жизнь без ночных страхов: «Придёт или нет?» Вечером мама говорила с отчимом на кухне, я слушала в коридоре, боялась и радовалась. Только такое не лечится, и ничего не прекратилось.

Потом мама умерла. Отчим запил. На её поминках он звал меня замуж, мне было 15 лет. Я спросила, подумал ли он, как меня будет звать его дочь, моя сводная сестра, мамой или сестрой? После этого много чего было – он выгонял моих парней, с которыми мы даже не целовались, он считал меня лесбиянкой, когда у меня ночевала подруга. Всю ночь бегал под дверью, подсматривал, что мы там делаем. Ревновал, видать. Всё прекратилось в мои 16 или 17, когда я смогла дать ему отпор, сказала во время ещё одного ночного визита: «Зайдёшь ещё раз — убью». Он поверил, с этой ночи начал меня бояться. Я чувствовала, что имею над ним реальную власть, которая мне, конечно, была совсем не нужна.

С этой ночи мы начали играть в папу и дочь с отличными отношениями. Я уехала из дома, училась, работала, несколько лет происходило то, что я описала в первом абзаце. Потом как-то собралась, вышла замуж, поздно, но родила. Всё это время мы продолжали общаться, хотя это общение мне было омерзительно. Я не вспоминала ничего из того, что было, тем более, что со временем узнала от подруг – я не одна. Таких много. Это знание помогло мне сохранить семью, знать, что твой ребёнок может так пострадать – нет, спасибо. Поживём в этом браке. И вот в 35 лет, 4 года назад, я прочитала книгу «Токсичные родители». И увидела, что моя жизнь в подробностях описана в этой книге. Что я не урод, что все мои несчастья и уродства – последствия того, что со мной происходило в детстве. Год я хотела донести это до отчима. Говорить было невозможно, думала, может письмо написать? Но и на это духу не хватило. Зато хватило сил прервать с ним отношения. Он в очередной раз поступил со мной не очень хорошо, вопрос касался уже материальных вещей. Он поступил очень подло. И в телефонном разговоре я сказала, знаешь, папа, мне кажется, пора прекратить весь этот фарс, прекратить играть в дружную семью, потому что это не так, и ты это хорошо знаешь, я желаю тебе всего самого чудного, одна просьба — не звони, не поздравляй, не приглашай в гости, не приезжай сам, забудь нас, живи счастливо.

Как же мне стало хорошо! Свобода! Я не могла понять одного, зачем, зачем я истязала себя последние 17 лет и продолжала делать вид, что всё хорошо? Зачем я с ним общалась, взрослая тётя, если можно было вот так, просто не общаться? Мы не общаемся, и я рада. Но это был не конец. Это было начало. Потом я прекратила общение с сестрой, потому что сестра выбрала папу. Это было для меня ударом. Да, он её отец, но я, я же её сестра? И это же я жертва, а не он? Она обвинила меня, зная всю ситуацию, что бедный папочка после моего с ним разговора слёг, а у него же сердце больное! С тяжелыми нарушениями сна, тревожностью и неврозом я пришла к психиатру. И мне поставили диагноз «депрессия». Депрессия, это не когда тряпка не может собраться и пойти на завод, пахать огород и доить корову. Это когда ты не можешь жить, лежишь и умираешь тихонечко. Мне прописали психотерапию и таблетки, не с первого раза подобрали, от одних тошнило, от других хотелось спать, от третьих ела. Таблетки помогли дойти до главного. Психотерапия шла 3 года, и только год назад я докопалась до основного несчастья — до мамы.

Раньше, читая про такие истории, я думала, но как же так, мать променяла ребёнка на сами знаете что? Хорошо, что моя мама не такая! А выяснилось – такая. Потому что хоть и узнала сама, и поговорила с ним, но – осталась. Осталась с ним, продолжала его любить. Обрекла меня жить с насильником под одной крышей. Потом умерла и совсем оставила без защиты. Я думаю, что жена может простить мужу измену — это её право. Но такое она простить не имеет права. Это не её территория, это не её тело. Это преступление против её ребёнка. Я могу понять, почему в таких случаях не подают в суд — боятся огласки и «позора», но я не могу понять, как после такого живут вместе с преступником, как после этого его любят. После того, как я стала мамой, я хорошо поняла, что значит любить своего ребёнка. И поняла, что моя мама меня не любила. Вот и всё. Это причина череды всех моих несчастий. Не любила, первая в жизни сказала мне «сама виновата», когда я пришла за защитой от обидчика на улице. Поэтому я не рассказывала ей ничего, а смысл? Меня не хотели слышать, меня не наряжали, не называли Катенькой, красавицей, не водили на кружки, не рассказывали то, что нужно рассказывать девочкам, не заплетали косички, не обнимали, не целовали, не хвалили, не жалели. Потом меня просто принесли в жертву своему браку. Мысль об этом была бы убийственной для меня в 12. Поэтому я придумала для себя безмерную любовь мамы ко мне.

Да, жизнь — боль, отчим пристаёт, в школе белая ворона и жертва (неудивительно), но зато мама меня любит больше всех на свете. Увидеть как всё на самом деле было запредельно больно. Всё тело и сознание отказывалось в это верить. И даже не потому, что больно быть отверженным и ненужным ребёнком, больно за маму. Как она так могла поступить со мной? Можно ли так поступить с ребёнком? Отчим — ладно, больной чужой урод, но она же меня носила, рожала и кормила? Сейчас я это все приняла и осознала. Удивляюсь, как можно было столько лет жить в иллюзиях, когда всё так очевидно. Держусь за мужа, он всё знает и поддерживает меня, за ребёнка, за бабушек, которые меня любили, за котиков (ну а как без котиков). Я не знаю, победила ли я депрессию, но жить с этим всем очень тяжело.

Мне было 5 лет, мы бегали со сверстниками по двору и забежали на веранду детского сада, где сидела группа старших подростков. Все разбежались, я остался один среди «старшаков». У одного из них в руках были вкладыши из-под жвачек. Я попросил его дать мне посмотреть. Он грубо сказал «от…и мне» Не понимая в пятилетнем возрасте, я сказал «да». Под гогот старшаков он засунул мне в рот член и помочился.

Я с трудом помню дальнейшее замешательство, страх и то, что я чувствовал. Вернувшись во двор, я встретил отца. Он отчитал меня за то, что я ушёл со двора вопреки его просьбе. Я сидел пристыженный на сиденье машины с отцом, и мы куда-то ехали. Помню, как ощущение реальности уходило. Я был растерян, мне казалось, я рассердил отца. То, что произошло тогда, осталось наедине со мной. Низкая самооценка, боязнь сверстников, растерянность стали следствиями. Второй раз насилие произошло в пятнадцать лет, зачинщиком стал мой одноклассник, бывший приятель по школе и двору.

Я рос в крайне криминальном районе. Этот мой знакомый только что вышел из СИЗО по малолетке, и, набравшись смелости, принудил меня к изнасилованию с группой других приятелей. Я был запуган, сказалась детская травма насилия. Насилие повторялось две недели. Шантажировали, что расскажут в школе всем. Вымогали деньги. Я врал родителям, что ничего не случилось: в насилии был замешан и участвовал сын маминой подруги.

Я прятался в углу собственной комнаты и боялся, что меня найдут где угодно. Прятался везде, боясь, что меня найдут ещё большей группой и повторят насилие. Я был беззащитен. Уйти из дома самостоятельно я боялся и не знал куда и как. И долго ещё боялся, потому что уровень социализации и умений был всегда небольшим. Да и как бы он мог подняться, если я только и делал, что прятался и молчал. Меня шантажировали и задирали. Я свыкся со страхом и шантажом. Спустя пять лет я со слезами рассказал маме о произошедшем. Больше не мог справляться с депрессией и страхами. После этого лег в психиатрическую больницу в отделение неврозов на полтора месяца.

Отец тогда никак не отреагировал на мое невнятное сообщение. Да и до сих пор лучшее, на что я могу рассчитывать с его стороны по поводу описанного выше — словесное соболезнование «тебе тяжело наверное было» и родительское: «это было давно, живи сейчас». Честно говоря, такие слова мне слышать очень обидно, как бы ни любили меня родители, в голове образ заботливого родителя сложиться не может. Меня шантажировали и задирали часто. Больше всего меня обижало, что мои же родители общались с моими обидчиками, не защищая меня. Сейчас мне 33 года. Я уехал из своего города семь лет назад. Справился с освоением профессии. Перестал курить, употреблять алкоголь. Женился и взял ответственность за семью.

Еве 30 лет, у неё два высших образования, она филолог и сценарист. Ева приняла участие во флешмобе #яНеБоюсьСказать, прошедшем в июле 2016 в соцсетях. Теперь она рассказывает свою историю для проекта #запретнаятема. Это история о сексуальных домогательствах к четырёхлетнему ребенку. О том, как это происходит в семье, что чувствует сам ребёнок. Ева решилась рассказать о том, что пережила в детстве, чтобы прервать заговор молчания, поддержать других взрослых жертв сексуализированного насилия в детстве. И дать шанс детям быть услышанным и защищёнными.

Автор и продюсер Надежда Шахова с единомышленниками сняла и смонтировала выпуск о Еве в рамках независимого просветительского документального проекта #запретнаятема. Он создан для того, чтобы люди, которые когда-то пережили насилие, и те, кто сейчас опасается за своих детей, могли получить информацию и поддержку, для того, чтобы тема сексуализированного насилия над детьми перестала быть запретной. Надежда: «Наш видеопроект — о признаках и формах сексуализированного насилия и совращения детей. Мы хотим дать возможность родителям быть внимательнее и ответственнее. А детям — дать шанс быть услышанными и защищёнными, не стать жертвами сексуальных домогательств. Мы хотим, чтоб тема перестала быть запретной.

Для маленьких детей весь мир с одной стороны огромный и удивительный. С другой стороны — сужается до родных и близких. И их предательство или неадекватное отношение искажает всю картинку, будто разбитое зеркало. Я пережила инцест в детстве. Это разбило моё зеркало мира. Я смотрела в него и себя видела уродливой, ненужной, использованной, разобранной на кусочки.

Долго смотрелась я в него, лет 20. Пыталась за это время собрать отражение как паззл. Получалось потихоньку. В этом году прошла очень глубокая проработка на уровне подсознания. Я вытащила все комплексы, вернула ощущения в тело, так как сознательно вырубила его в 9 лет, чтобы не чувствовать ничего, быть куклой, и всё. Но быть куклой во взрослой жизни я не хотела. Эта защита была не только в теле, даже больше в голове.

Я берегла чувства родственников этого «псевдодяди». Переживала за сердце и состояние тёти. Невзрослый мозг не понимал абсурдность этого спасения других и глубочайшую нелюбовь к себе. Я жила в страхе, что подумают и скажут со стороны. Этот маскарад за «семейным» столом, делание вида, что всё в порядке, глубокое подавление своих чувств убивало заживо. Я до бешеного стука сердца осознала, что боюсь открыть рот. Как в 9 лет я превратилась в куклу, которая даже «Мама» сказать не может, так и в 34 года я чувствовала ком в горле. Я решила рассказать.

Я написала родственникам этого мудака о случившемся в моём детстве. Все были в ступоре, не могли поверить. Я никому ничего не доказывала и не оправдывалась. Моё главное условие — не видеть эту рожу никогда в своей жизни, не делать вид, не приходить в его дом, и чтобы никаких совместных праздников и обсуждений «Почему Таня не пришла, не поздравила?»

Потом я осознала, что я должна ОТКРЫТЬ РОТ именно в его ухо. Я набрала номер… дыхание остановилось… гудок… волна от каждого удара сердца качала моё тело вперёд и назад… гудок… сухость во рту… гудок… не могу выдохнуть… гудок… выдох… гудок… Я слышала гудки… он не брал трубку… я почувствовала не только свой страх, но и его… я перестала качаться… пульс выровнялся… я успокоилась… положила трубку. Потом я осознала страх его родных. Они испугались, что придется менять жизнь, признать весь ужас ситуации: мы живём с педофилом, всю жизнь, что дальше? Ведь он старый, плохой здоровьем, платит за квартиру, сидит с внуком(!), он нам нужен, этот ужасный человек нам нужен… Лучше сделать вид, что мы не знаем ничего, или лучше заткнуть эту Таню, чтобы не бередила раны «своими заскоками», Бог всем судья, что тут мы поделаем?

Они стали мне писать, обвинять, затыкать, советовать, как мыслить позитивно и даже просили представить, что он умер. Наверное, сами решили жить дальше с трупом и задыхаться от его разложения. Но это их выбор, и я его не осуждала. Им с этим жить, дышать… или задыхаться. Мне ставили ультиматумы, угрожали, звонили маме и сестре, посылали на все буквы, и в конце концов прекратили всякое общение. Я приняла всё с облегчением, и не думала, что свобода от этих рамок и манипуляций настолько наполнит меня. Я уже не кукла, на всё согласная, хлопающая глазами, не умеющая сказать «нет». Я научилась говорить, поняла кто на самом деле близкие люди и родственники, и стала ценить эту связь ещё больше, обрубив ненужный гниющий хвост. Стало легко дышать, без кома в горле, стоять на своих ногах, чувствовать тело, свои чувства… Свое слово.

Я бы хотела поделиться с читателями «Тебе поверят» своей историей. Мне важно быть услышанной, потому что я молчала о произошедшем почти 30 лет. И мне хотелось бы стать «видимой» для других вместе с тем опытом, с которым мне пришлось столкнуться. Из-за чувства стыда, с которым я живу большую часть жизни, в какой-то момент я приняла решение стать «невидимой», «незаметной», «несуществующей», «тенью». Но такое решение часто приносит дополнительные страдания. Иногда оно является наказанием себя за ошибки других. Хочется перестать корить себя за случившееся и вернуть ответственность за произошедшее тем, кто должен её нести.

Моя мама всю жизнь зависела финансово и эмоционально от своей старшей сестры. Ей хотелось быть полезной своей сестре, она стремилась ей угодить. Во втором браке у моей тёти с мужем не было детей и, насколько я помню, они оба огорчались из-за своей бездетности. Чтобы порадовать сестру и её мужа, мать часто привозила меня к ним на выходные. Наверное, она думала, что заботы обо мне скрасят их жизнь, а сама она сможет отдохнуть.

Когда меня привозили в их семью, муж моей тети очень радовался, оживлялся. Мама и тётя умилялись его реакции и во всеуслышание заявляли, что он стал бы прекрасным отцом, ведь он — добрый, ласковый и заботливый человек. Конечно, он любил детей, но он любил их не по-отечески, а по-другому… Дядя мастурбировал об меня, имитировал половой акт, прикасался к интимным местам рукой и своим членом.

После каждой поездки к тёте и её мужу моё физическое и эмоциональное состояние становилось всё хуже и хуже. С каждым разом я всё больше замыкалась в себе, перестала испытывать радость, начались проблемы со здоровьем, появился энурез. Я стала заикаться, появлялись неврологические проблемы, лунатизм, многочисленные страхи. Я не могу вспомнить отчётливо, что именно происходило. Когда я напрягаю память, меня окутывает вязкая темнота. В основном я помню только эту тьму, долгую, густую и непрерывную. Она встроилась в последовательность воспоминаний моей жизни. И несколько раз в день я оказываюсь в этом мраке, ставшем частью меня и моей жизни. Колючее отвращение и липкий стыд с тех самых пор являются моими непрерывными телесными переживаниями. Иногда мне кажется, что каждая клеточка пропитана ими.

Несмотря на ухудшение моего состояния ни мама, ни её сестра, казалось, ничего не подозревали. Или мне просто хочется верить в то, что они не догадывались… Ни мама, ни её сестра никогда не выясняли никаких подробностей. Они решили оставить всё, как есть. Мать продолжала регулярно привозить меня к своей сестре, чтобы порадовать её и чтобы у неё самой появилось свободное время. А тётя регулярно оставляла меня одну со своим мужем и не задавала никаких вопросов. Это продолжалось с 3 до 6 лет моей жизни.

Когда я пыталась жаловаться тёте на её мужа и говорила, что «он плохой», когда я плевалась на него, обзывала, не слушалась, мамина сестра наказывала меня и отчитывала за то, что я избалованная, злая, вредная, капризная девчонка. В детстве мне казалось, что она думает, что я «обижаю» её мужа, и поэтому старается его от меня защитить. Как же мне тогда хотелось, чтобы кто-то защитил меня… Когда я стала заикаться и уже практически не могла говорить, то совсем прекратила свои детские попытки «достучаться» до взрослых.

Год назад я рассказала маме, её старшей сестре, её брату и двум сёстрам о том, что со мной происходило в детстве. И они возмутились… Они возмутились тем, что я рассказала им правду о случившемся! Им не понравилось, что я нарушила молчание и тем самым ставлю под угрозу репутацию каждого из них, навожу тень на семью. Их не беспокоили мои чувства и моя разрушенная жизнь, их беспокоило только то, что я плохо говорю об умершем человеке! Человек, который сломал мою жизнь, умер 17 лет назад, и был похоронен с большими почестями. Родственники практически прямым текстом мне сказали, что не хотели бы ничего знать о случившемся. Они с подозрением отнеслись к тому, что я решила нарушить молчание спустя столько лет. Мама, её брат и сестры сделали вывод, что я сошла с ума, или мне «промыли мозги в секте», поэтому теперь я пытаюсь «разрушить их семью». После моего признания практически сразу стало звучать разделяющее местоимение «их» семья. И было очевидно, что мне теперь нет места в ней.

Сейчас мне совсем не хочется быть частью «их» семьи, потому что они для меня такие же преступники, как и педофил. Теперь я учусь жить, по возможности, полноценной жизнью, радоваться, быть открытой и доверять людям, хоть это и не просто. К моему счастью, встречаются те, кто помогает залечивать душевные раны.

Не знаю, как рассказывать о том, что съедает и уничтожает меня годами. Кажется, прошло столько времени (20+ лет), но этот ад для меня свеж, будто происходит сейчас, в моменте. Я долго не находила в себе внутренних сил рассказать об этом. Как будто собираюсь начать тяжёлую и долгую задачу, а настроиться на неё не получается , потому что я заранее устала. Перехватывает дыхание, и я захлёбываюсь и как будто падаю без сил.

Казалось бы, свою историю я обдумала вдоль и поперек тысячи раз, уже не должно так болеть. Должно рассказываться легко и быстро, но понимаю, что будет тяжело. Но, кажется, пора начать бороться, взять себя в руки и наконец-то свободно вдохнуть. И будь, что будет. Я устала от чувства, что моя жизнь как будто не моя. Мысли о смерти приходят намного чаще, чем любые другие, и это приводит в ужас.

Я бы хотела, чтобы в случившемся винили только некоторых людей, и точно не маму и не бабушку. Впрочем, в какой-то мере они тоже причастны. Им нужно было обращать внимание на тревожные звоночки, которые звучали отовсюду. Ещё бы хотела, чтобы винили ответственных за отсутствие сексуального образования в России.

Жила-была я, маленькая девочка Оля. Мне было 5 лет. Жила с бабушкой (она работала всю неделю с 8 до 18), с тремя дядями (они то приходили, то уходили) и с неродным дедушкой. Маму я видела редко, она то жила с нами, то уходила на долгие заработки, то строила личную жизнь. С отцом они развелись давно, когда мне было 1 или 2 года. Жила я в Черепаново в Новосибирской области. Жили бедно, но не голодали, как говорится, было «нище, но чисто».

Много болела. В садик ходила всего год и оставалась сидеть дома, часто одна: взрослые были на работе/учёбе. Я была была доброй и сопереживающей девочкой, тихим и спокойным ребёнком. Постоянно читала, в мечтах о будущем видела принца из сказок и хотела стать певицей. Сидела в своём воображаемом мире. Правда, иногда таскала конфеты из шкафа, но кто из нас такого не делал?

Дедушка Толя тоже работал, но почему-то иногда оставался дома со мной наедине. Я очень его любила и верила, что он не желает мне зла, и не могла допустить и мысли, что он станет палачом, из-за которого и в 27 моя жизнь сломана.

Я не помню, как всё произошло. Помню, что не хотела пропустить серию «Сейлор Мун» по ТНТ. В памяти зафиксирована «вспышка» – и на заднем фоне идёт телевизор, на нём включено порно, я запомнила стоны и голую тётю оттуда. Дедушка Толя расстегивает ширинку и шепчет, что «сейчас мы закончим и пойдём с тобой в огород собирать малину», ещё одна «вспышка» – и я не помню, что происходит дальше. Кусок моей памяти вырезан. Не помню, пошли ли мы собирать малину, помню чувство разочарования. Моя память как испорченная плёнка, на ней иногда бывают блики.

Однажды мы снова были дома одни, он крутил фарш, я лежала на кровати и смотрела телевизор. Он сказал мне: «Оля, у меня там на шкафу есть вкусная конфетка, хочешь её?». Он попросил сделать то, чего я не хотела, и это было связано с телесностью. В голове что-то провернулось, и, как бы я ни любила конфеты, я сказала «нет». Скорее всего, я почувствовала, что мне это не понравится и будет неправильным.

Потом он ушёл из семьи к другой женщине и бросил мою бабушку. Я не грустила, хоть мне и казалось, что сильно его любила, ведь это мой дедушка, который перед уходом на работу говорил мне «будь бананья» и вроде качал на руках.

У моего дяди Серёжи после армии появился друг. Он приезжал к нам в гости всегда радостный, его всегда привечали, и он, как и мой дедушка, уделял мне внимание и очень баловал. Мне это нравилось – он был похож на принца из мечтаний, и постоянно говорил, какая я замечательная.

И я помню, как он шептал это, когда клал меня на диван и стягивал штанишки с моих ножек. «Вспышка». Он так же восхищенно шептал мне это, когда я, пятилетняя, сидела в кресле на его коленях, а он везде трогал меня и целовал в шею. А когда бабушка зашла в комнату, очень быстро сделал вид, что я просто сижу и болтаю с ним. Тогда, вроде, в моей голове уже провернулось: «Почему он так боится этого, мы же ничего плохого не делаем?»

Намного позже, я узнала, что у Алексея есть брат-полицейский, который ушёл с женой на Новый Год посмотреть салют и оставил его с двухлетней дочкой. Когда они вернулись, девочка была вся в крови, с разрывами в области гениталий и при смерти. Брат сбежал. Алексея поймали и посадили в тюрьму. Девочка выжила и стала очень красивым подростком. Но все в городке знали эту историю и постоянно вспоминали. Надеюсь, он умер в тюрьме. Насколько я знаю, насильников детей в таких местах не любят.

Я долго себя винила, что не сказала никому о том, что происходило. Но мне было 5 лет, я не понимала, что происходит, и я им доверяла. Ведь люди, которые меня любят, не могут сделать мне плохо, правда? Значит, я должна делать то, что они просят. Этот груз до сих пор меня съедает и уничтожает: я живу с тревожным расстройством, лечусь в психиатрической клинике и совсем не умею строить отношения. Никому не верю и всегда жду предательства.

Моя мама была в браке три раза, второй был с дядей Мишей, пьющим, не просыхая ни на минуту. Когда мама уходила работать в ночную смену, я оставалась с дядей Мишей – он мыл меня в душе, трогал руками в разных местах, шептал на ушко «какая же ты красивая» и нёс меня на руках в кровать. «Вспышка».

«Горячо любимый» дядя Витя, который учился в школе, старше меня лет на 8, иногда приходил дядя с нашим соседом Лёшей. Они по-мальчишески «наивно» раздевали меня и трогали. По очереди. Не думала, что именно на этом эпизоде начну плакать.

Был ещё двоюродный брат, младше меня, который не понимал, что происходит, но следил за действиями дяди Вити. Однажды двоюродный брат начал странно ко мне приставать и говорить: «Давай заниматься сексом», я выбежала из комнаты и наткнулась на тётю Наташу. Она спросила, что это мы там делаем, а я, ребёнок – ляпнула, что услышала: «сексом занимаемся». Тогда мы стояли с ним в углах, и я поняла, что, наверное, это что-то плохое.

На следующий день мама услышала это и посмеялась надо мной. Но, может, маме стоило задуматься. Вспомнилось забавное: у дяди был друг Вадим, мама часто говорила ему «не заигрывай с моей дочкой и не строй ей глазки», подозрительно на него поглядывая. А дядя Вадим был просто хорошим парнем, который улыбался и шутил с маленькой девчонкой. Главных проблем никто не замечал.

Что я имею сейчас? Мне сложно построить отношения. У меня куча проблем, от боязни мужчин и до суицидальных мыслей. Мне не помогают антидепрессанты, я лежу в клинике неврозов. И я не справляюсь со своей жизнью.